Synergistic Strategy of Technology, Ecology and Consumption in Tea Industry Under the Background of COVID-19 Pandemic

-

摘要:目的/意义 基于新冠疫情背景下消费者对健康的特别关注,通过总结日本、韩国以及中国台湾地区茶产业发展的相关经验,为茶产业科技、消费和生态协同提供借鉴。方法/过程 利用文献分析法、数据分析法和案例分析法,分析了新冠疫情背景下消费者对茶生态和健康价值的关注内容,以及当前茶产业对新消费需求的非适应性和非生态性。结果/结论 结果显示,茶科技、生态与消费文化的协同可以从逻辑上响应疫情背景下的茶消费变化,为茶产业可持续发展提供有效支持。Abstract:Objective/Meaning In view of the special concern of consumers for health under the background of COVID-19 pandemic, by summarizing the experience of Japan, the republic of Korea and Taiwan in this paper, it provided reference for the collaboration of technology, consumption and ecology in the tea industry.Methods/Procedures By using the methods of literature analysis, data analysis and case analysis, the consumers' concerns on the ecological and health value of tea under the background of COVID-19 pandemic were analyzed, as well as the non-adaptability and non-ecological features of the current tea industry to new consumption demands.Results/Conclusions The results showed that the synergy of tea technology, ecology and the culture of consumption could logically respond to the changes in tea consumption under the background of COVID-19 pandemic, thus providing effective support for the sustainable development of tea industry.

-

Keywords:

- tea industry technology /

- ecology /

- synergy

-

基辛格认为,2019年末至今的新冠肺炎疫情将永远改变世界秩序。这种改变,包括对生活方式、生产方式和商业模式的审视和再认知。对于茶产业而言,新冠肺炎疫情影响具有两面性[1]。一方面,茶的生态健康功用被消费者重视。在新冠疫情背景下,消费者更重视具有可信度的茶生态消费和健康消费,因此,茶科技的适应性和整体创新尤为重要。另一方面,茶生态科技、茶品质话语体系普及程度不足,加剧了市场对茶品质的辨识难度,无法促进茶叶市场的健康发展。虽然茶产业科技创新和茶产业生态发展一直受学界关注,杨江帆[2]、谢向英等[3]、陈萍[4]、刘宇峰等[5]、王京生[6]、梁月荣[7]等学者从茶产业生态建设和标准化生产、茶产业市场规范、茶品牌生态系统指标、茶产业技术创新平台建构、茶科技创新和三产融合等方面,阐述了茶科技、茶生态、茶品牌、茶文化和创新平台存在的问题以及解决的思路。但在茶产业追求稳定发展时,以上研究多集中于茶企的被动式调整,茶企根据消费需求变化进行调整的积极性不足。然而,在新冠肺炎疫情背景下,基于市场需求的变化,茶产业发展需要技术与消费者生态认知的深度协同,趋向科技、生态和消费文化的统一,即通过科技创新,为市场提供具有显著健康与绿色低碳特征的产品,以适应疫情条件下消费者对健康的特殊关注。基于此,本研究提出以茶科技、生态与消费文化(包括品质话语体系)的协调统一为目标,强调重视茶产业发展过程,实现茶产业科技、生态与消费协同发展。当科技、生态与消费相互统一时,可以认为产业发展的环境承载性、文化融合性、科技引领性和消费舒适度达到了合理状态。茶产业科技与生态协同也可以视为一种适应性策略,即在疫情背景下,通过重构茶产业生态链和生态文化话语权,推动茶科技主动适应新的消费场景。

1. 疫情背景下茶产品消费需求的变化

1.1 消费者更注重茶健康价值

根据茶叶流通协会的数据,对比疫情之前,2019年我国茶类销量为202万t,2021年大幅度增加到230万t,增幅高达14%;以白茶为例,2020年中国白茶产量达7.45万t,比2019年增加2.49万t,同比大幅度增长56.3%;以主要产销区福建为例,福建茶叶的主要消费人群由中老年群体向各类年轻人群扩散,年龄趋于年轻化,其中20岁以下占13%以上,30岁以下占62.42%[8]。究其原因,茶叶天然、健康、保健的产品属性,得到了更多消费者的认可,茶多酚具有杀菌抗病毒,防治胃肠道、呼吸道、流感等疾病的功效,特别是白茶,具有传统中药理论认为的消炎和提高免疫力的功效。在疫情对企业发展具有显著负面影响的情形下,茶企数量反而显著增长。由企查查数据整理可知,2012—2022年“茶叶”相关企业注册量总体呈上升趋势,其中2020年达到峰值,新增32.46万家,同比增长4.82%。由此可见,疫情让消费者更加偏向健康、安全的茶产品。由于消费者对健康价值的格外关注,促进了疫情期间茶叶销量的明显上升。

1.2 消费者更倾向低碳在线消费的文化理念

在疫情背景下,日常的交流渠道受到显著约束。据商务部《2020年消费市场运行及促消费工作情况》数据显示,2020年全年实物商品网上零售额达9.8万亿元,逆势增长14.8%。传统茶消费模式也受到挑战,消费者转向网络平台。2020年中国茶叶的线上市场规模达到265亿元,同比增长近13%[8]。电商渠道具有品种丰富、购买方便、交易成本低等特点,受到较多消费者的青睐。相对于线下消费,线上消费可以视为节约时间成本的低碳消费,并逐渐形成消费常态。根据艾媒咨询数据统计,2021年中国消费者选购茶叶时,电商平台占比56.0%,线下商超占比48.6%。随着直播电商、社交电商等业态对生活影响的深化,低碳在线逐渐成为主流的消费文化。

1.3 消费者更期待多元健康地享受式新茶产品

疫情之下,消费者的消费心态和消费需求变化明显。疫情所代表的“黑天鹅”事件使个体预期的不确定性增加,推动了消费者朝享受型消费转变。当消费者面临疫情的不确定性居家办公时,生活节奏也相应慢下来,余出了充足的时间养生休闲。为了满足年轻人追求养生的目的,茶产品朝养生化、多样化、生态化和健康化发展。茶叶流通协会《2021中国茶叶消费市场报告》显示,2021年,我国54.6%的消费者最喜爱绿茶,46.5%的消费者喜爱红茶[8]。但是,随着市场对白茶健康价值的关注,疫情背景下,白茶消费异军突起。从内销增长量看,2021年,我国绿茶同比增长2.35%,红茶同比增长7.97%,乌龙茶同比增长3.97%,而白茶同比增长高达12.8%,是绿茶增长率的5倍。相比2019年,2021年白茶销量大增67%[8]。艾媒咨询认为,随着大众保健意识的增强,养生成为了不少人日常选择茶饮的目的。除了传统的绿茶、红茶、乌龙茶等品类之外,市场上各种对应不同需求混合调制的茶叶品类也在不断增加,如红茶、白茶制作的新式奶茶,以及加入花草的花茶等,说明消费者对茶产品功能的多元化倾向更明显。

2. 茶产业科技、生态与消费协同的现实挑战

2.1 茶科技的非适应性

习近平总书记强调,“茶科技是一篇大文章。”在茶消费文化趋向健康化、多元化的背景下,茶科技长期处于原料加工与初制精茶阶段,深加工技术与技术融合存在短板,造成茶科技对现有消费趋向的非适应性。智研咨询《中国茶叶行业竞争现状及投资决策建议报告》显示,2021年我国茶叶相关企业注册资本100万元以内有112.12万家,占比73%,注册资本1000万以上的企业约占比5%[9]。可见,茶企业资本拥有量普遍不高,经营主体的技术研发、投入和创新能力有限。以福建省为例,调研发现重要茶区普遍面临茶企经营规模偏小,机械化、标准化、精细化加工程度不足,品牌影响力不强,特别是具有创新性的速溶茶、茶食品、茶多酚、茶色素等精深加工产品和功能开发严重不足等问题。茶科技是解决以上突出问题的必然选择。

2.2 茶消费市场的非生态化

茶消费市场的非生态化,是茶消费过程中存在过高交易成本或信息明显不对称的现象。由于茶的品鉴话语混乱,品质区分难以量化以及价差明显等问题,造成茶消费过程中,在服务、价格、售后等方面存在严重的信息不对称,使消费者和其他市场参与者难以评估茶消费价值,从而做出非理性选择。如电商平台上,茶叶店铺数量惊人,乌龙茶单品价格差甚至超过100倍,而消费者缺少有效信息辨别茶叶的性价比。显然当茶叶销售深陷在巨大的信息流中时,不可避免地使消费者和生产者淹没在信息海洋中,在消费和交易过程中消耗大量的时间成本。茶作为可再生的生活消费品,其价格不能距离市场预期太远,消费者与销售者信息极度不对称,无疑将加大交易成本,加剧茶叶消费市场非生态化。

2.3 茶消费文化的非生态化

茶消费文化生态化,指茶品牌文化价值认知的清晰化、透明化和低熵化。以福建茶为例,由于品类和地域的差异,形成了特色鲜明的茶区域品牌,如安溪铁观音、武夷山大红袍、漳平水仙、福州茉莉花茶等,统称为“区域品牌”。农业区域品牌的产权所有人的不明确,会导致企业和个人滥用,从而可能产生“柠檬市场”效应,出现品牌危机,进而危及整个茶叶市场安全[10]。如曾经发生在安溪县的铁观音稀土超标事件,对整个铁观音茶市场产生长期的负面影响;武夷山区存在滥用“武夷岩茶”国家地理标志的行为,影响了武夷山茶叶市场的声誉。因此,茶文化认知的非生态化,会使茶市场无法形成明晰的品牌文化价值认知,利益相关者漠视茶区域品牌综合价值,进而造成区域品牌管理问题乃至“柠檬市场”效应,影响茶产业健康稳定发展。

2.4 茶企竞争的非生态化

茶企竞争的非生态化,是指违背良性竞争状态,违背价值规律,刻意推动虚荣消费的竞争行为。在良性竞争环境下,企业采用避免危及产业可持续发展的策略,推动产业技术更新、市场重构和产品升级。反之,企业采用降低品质、降低价格、降低服务等非可持续性方式竞争。从消费品替代函数关系看,当价格过高,消费者会选择替代品达到供求关系实现供求关系的均衡,因此,以高价追求市场获得盈利的方式违背一般供求关系规律。国内市场茶王辈出,茶叶价格普遍较高,迫使消费者选择立顿等国际茶企价格相对低廉的产品。通过对网络平台销售数据调查发现,2021年消费者普遍认同的茶叶零售价中位数是400元/kg;网络平台和线下门店的中位数价格是500~800元/kg,和消费者的认同价格差距明显;而超市货架统计,立顿茶包价格集中在240元/kg左右,明显符合消费者价格预期。因此,茶企竞争生态化,需要规范茶市场秩序,以技术转型升级和消费文化重构,推动茶企采用生态化的竞争方式,避免茶企“劣币驱逐良币”的不利影响。

3. 茶产业科技、生态协同的经验借鉴

3.1 日本茶产业科技与生态协同经验

日本积极发展有机茶和无公害茶园,严格控制农药残留标准,建立了茶叶生产的可追溯体系,促进茶产业的稳定和持续发展。得益于严格的质量标准,日本茶叶价格长期稳定在600元/kg左右,明显高于国内茶叶出口50元/kg左右的价格[11]。日本通过对茶叶产品、茶叶生产结构进行调整,鼓励高档茶生产,注重环保、有机、质量,生产高附加值的产品;在其制定的《茶业振兴基本计划》中,鼓励特色茶叶产品开发,提高产品的附加值,开发新市场;利用茶叶原料生产独具特色的茶类功能食品,利用废弃茶材料生产生态可降解花盆、茶纸等,利用茶梗和茶提取物生产保健家居用品和药品,兼顾了生态和经济效益。日本还从区域战略性茶树品种的选育(如特早生和晚生品种、机能性强的特殊品质品种等),到采用独特的加工工艺和新产品开发,强调茶科技在资源综合利用方面的功能。

3.2 韩国茶产业科技和生态协同经验

20世纪60年代,随着韩国经济发展,国内红茶的需求量增加,茶园面积出现较大规模的增长。然而,在红茶出现供不应求的情况下,韩国发生了假红茶事件,使韩国茶叶失去了消费者的信赖,导致20世纪90年代初韩国茶产业处于停滞状态。21世纪韩国绿茶市场发展迅速,但是2007年又发生农药残留问题,韩国消费者再次受到打击,使原茶及绿茶饮料的消费市场大幅度萎缩。经过对品质提升的努力,当前不少大型的韩国茶叶生产地坚持有机种植,保证茶叶品质。茶叶生产过程中不使用任何的生物农药及化肥类产品,发现病虫害后,全部以手工剪掉。根据国际茶产业合作联盟的数据,尽管受2020年疫情影响,韩国的茶叶出口仍比2019年增长38%,达到创纪录的500 t,反映出市场对韩国绿茶和红茶的认可[12]。

3.3 中国台湾茶产业生态化发展经验

随着城市化进程,茶叶经济在台湾地区国民经济中地位不断下降,茶园规模逐年减少,茶叶总产量随之降低。但由于新品茶饮带来的刺激,总体上人均饮茶量上升,岛内茶叶需求量也逐年增加。台湾地区茶产业注重生态化发展,国际需求量旺盛,在出口价格较高的情况下,能够保持出口规模,具有生态效益[13]。在台湾各地的乌龙茶生态优势比较中,南投市作为台湾地区最大的乌龙茶产区和最大的乌龙茶出口地优势突出,其注重茶产业生态发展,加强有机认验证管理,提升有机生产技术,建立有机生产专区,具有良好的国际声誉。

4. 茶产业科技、生态与消费协同的策略

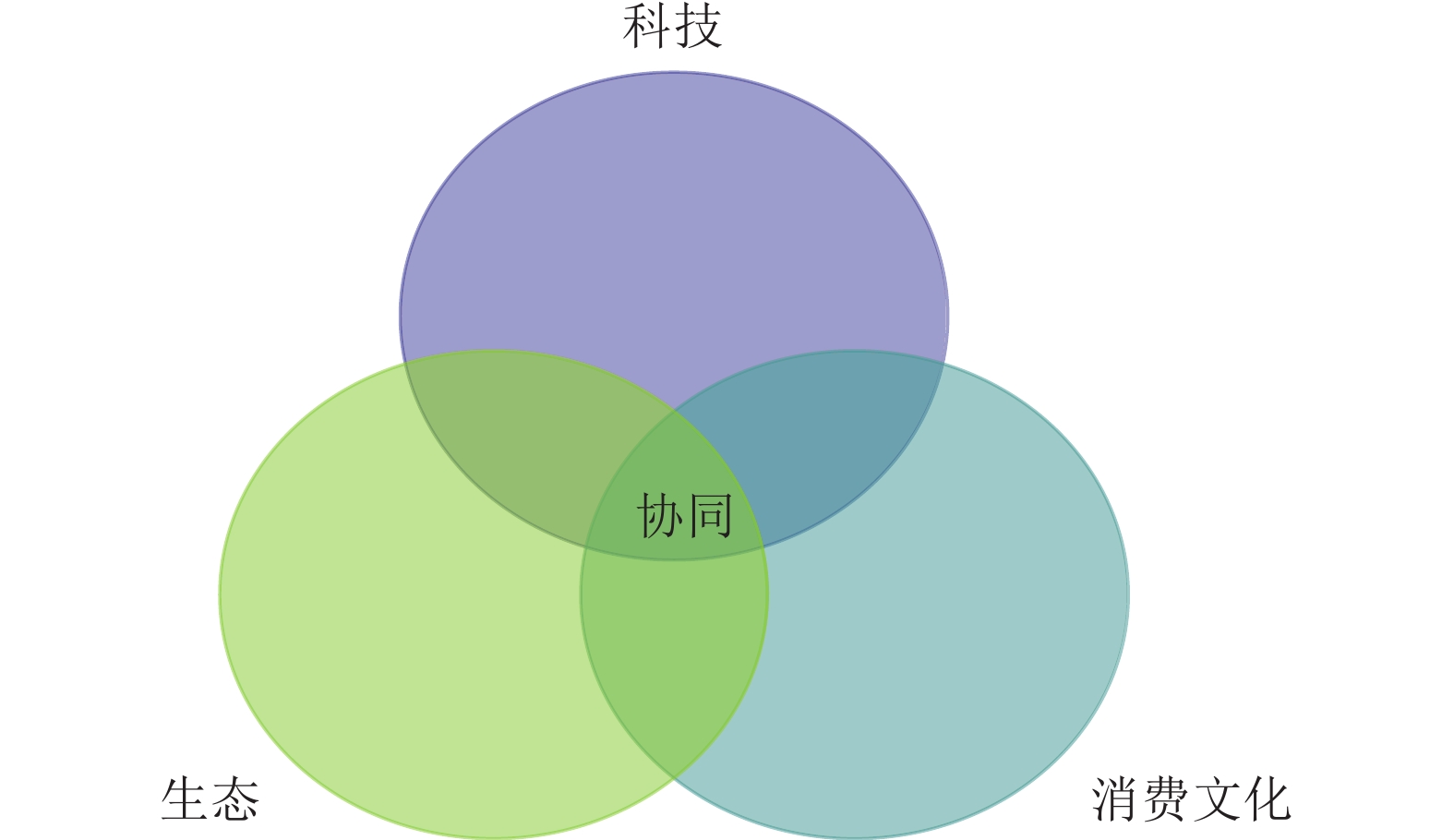

茶产业科技、生态与消费文化协同,是在新冠肺炎疫情背景下,市场对茶健康有显著需求的情形下,以茶科技进步和生态发展理念为基础,形成科技(Technology)、生态(Ecology)和消费文化(Culture)的“TEC”协同模型(图1),也可以视为新冠肺炎疫情背景下茶产业对新的消费环境和消费需求的响应策略。

4.1 创新茶科技协同创新平台

以福建省为例。根据福建省农业厅数据,2020年福建茶企业将近2万家,产业全产业链总产值已达1305亿元。但省级以上茶叶类农业产业化龙头企业共227家,占比不足1.2%。茶叶企业普遍面临着规模小、技术储备不足、研发能力落后等普遍问题。茶叶生产长期处在初级加工阶段,与国际主流的茶叶消费习惯区别明显。调研发现,在疫情对茶产业发展具有重要促进作用的情形下,中小茶叶企业缺乏技术研发与产品推广能力,缺乏科技交流平台支持,技术获取成本过高[14],显著制约了茶科技的整体进步。新冠肺炎疫情背景下,应以政府、机构、企业为推动力量,以人才、科研为中心,面向茶生态全产业链,从降低科技获取成本角度,充分利用区域合作优势,畅通茶叶科技对外交流途径,集合中小茶企现存技术力量,建构中小茶企技术协同创新平台。平台可将产业研究成果以较低的交易成本推广到市场,快速积累技术研发成果,从而服务于茶技术进步[15]。

4.2 建构基于生态消费取向的国际消费市场反馈网络

受疫情冲击,健康成为消费者更为关心的主题,茶生产、加工与消费过程中的健康问题将得到更多关注。以健康为目标的多元植物原料拼配茶,能够满足不同人群、不同场景的消费需求。生态是茶叶健康的基础保障。根据热点研究词汇梳理,茶生态理念对消费者选择的影响力日益提升。在缺失茶品质对外话语表达与传播体系时,我国茶健康价值向经济效益转化将面临显著困难。在此背景下,建构基于生态消费与生态价值取向的国际消费市场反馈网络,完善茶品质话语传播体系,抢占茶产业常态消费市场信息高地,带动茶文化话语对外传播,对国内茶占据国际市场先机具有重要意义。茶产业应借助技术平台、NGO组织,与零售企业合作,在降低信息获取成本的基础上,建构完善的茶叶国际消费市场反馈网络,准确把握茶叶国际消费动态。

4.3 强化茶生态消费文化理念

过度商业化开发只是触及表面层次的商业体验。当茶消费脱离当地独特的生态优势,趋向过度包装、过度宣传,只注重满足虚荣欲望时,独具特色的生态资源在消费过程中会被忽视或者滥用,会增加消费文化的虚荣化。生态消费,强调消费过程的低碳化,如简约包装、适度宣传、合理价格、低碳消费场景。由于茶的品鉴话语体系和价值体系缺失,消费者难以做出合理的价值判断,同样为茶的非生态消费提供了土壤。在新冠疫情背景下,茶生态消费文化的培育,需要在实现消费过程文化创意的同时,充分利用当地自然资源,融合独特的地域文化,明确茶的价值评价体系,推进茶的消费趋向透明化、简约化和合理化。通过降低茶叶虚荣消费价值,促使茶消费由价格决定转向品质决定,使茶生态消费文化逐渐深入人心[16]。

4.4 探索基于茶科技与生态协同的新消费群体

根据调研,疫情下白茶产品销量大增,主要是由于消费者对白茶健康价值的认同。探索基于技术创新的茶科技与生态协同方式,打造以茶科技创新产品为特色的立体消费生态圈[17],是科技、生态协同的核心目标。

4.4.1 探索多样化的茶生态健康食品

2019年,天福茶业与茶有关的食品销售超过12%,总额超过2亿元,表明茶食品广受欢迎[18]。茶的饮用场景更加细分,如立顿用散装茶切入社交、悦己场景,成为伴手礼、聚会的新选择,用袋泡茶则营造随时随地冲泡的消费理念,用不同原料的花草茶满足不同场景的需求。茶饮类型变得更加多元化,从珍珠奶茶到如今的奶盖茶、水果茶,新式茶饮呈爆发式增长,“喜茶”“奈雪的茶”等品牌深受年轻消费群体的喜欢。因此,进入互联网时代,随着健康理念越来越深入人心,茶企应该不断用年轻化的语言、多元化的产品圈粉年轻人,打造适应新场景消费文化的茶品牌与涉茶健康食品[19]。

4.4.2 探索茶美容和医药产品

美团研究院数据显示,生活美容业的活跃用户年龄分布主要集中在21~35的年龄段,其中女性的“颜值消费力”更强[20]。茶叶提取物中的超氧化物歧化酶SOD能减少黑色素的产生,避免斑点沉淀,并具有显著的抑菌作用[21];茶多酚可以促进人体肠道内许多有益细菌的生长和增殖;茶叶提取物EGCG和ECG,可以极大程度地抑制细胞中胆固醇的合成,有预防和改善动脉粥样硬化的功效[22];除了抗哮喘,茶碱还具有一定的抗炎作用,能舒张冠状动脉、外周血管和胆管,增强心肌收缩力和利尿作用[22]。因此,应加大在茶药品方面的投入,生产基于茶提取物的新型药品,提升茶产业技术含量和附加值[23]。

4.4.3 探索多元的茶旅融合

以福建省为例,茶园大多气候宜人,风景秀丽,整齐有序,体现了天人合一的种植文化。如福鼎县内有享誉盛名的太姥山,是白茶的原产地,整座山遍布白茶园,错落有致,风景美如画;武夷山市茶园面积占国土面积的3.5%,其推出的《印象•大红袍》自开演以来取得了巨大的市场成功。但由于各地茶园多地处偏远,茶园内道路狭窄,道路行驶过程中旅游体验较差,因此应充分借鉴热气球、飞艇技术,充分利用茶园、茶山、近海、岛屿秀丽风景,开发涉茶低空旅游、沉浸式体验和在线体验,发挥茶园低碳特色,满足后疫情时代多样化的茶旅生态消费新业态。

5. 结语

新冠肺炎疫情背景下,茶产业的技术、生态和消费文化协同具有现实意义。在协同过程中,科技和生态深度融合,形成新的茶健康制品。消费者置身其中,感受到的是浑然天成的生态消费文化与健康产品体验。在追求茶产业生态、社会与经济的持续发展的同时,茶企、机构等利益相关者可以充分利用科技与生态融合带来的溢出价值,推动文化体验、自然探索、旅游观光、生态消费的和谐统一,彰显不同目标下茶叶从业者对产业可持续发展的理解与创意。在这个过程中,技术性、生态性逐渐加强,形成新的生态消费文化,使经济效益和社会效益找到了恰当的契合点。

-

[1] 杨莉. 新冠疫情(COVID-19)对全球茶叶市场的影响分析[J]. 茶叶通讯,2022,49(1):123−128. doi: 10.3969/j.issn.1009-525X.2022.01.018 [2] 杨江帆,谢向英,徐清,等. 福建茶叶生态建设与产业发展研究[J]. 武夷学院学报,2008,27(6):3−11. doi: 10.14155/j.cnki.35-1293/g4.2008.06.020 [3] 谢向英,陈小玲,余忠. 福建茶业品牌生态系统的指标构建与评价[J]. 中国农学通报,2012,28(8):124−131. doi: 10.3969/j.issn.1000-6850.2012.08.026 [4] 陈萍,王宇婷,管曦,等. 福建省居民茶叶消费行为调查[J]. 林业经济问题,2016,36(4):369−372. [5] 刘宇峰,刘玲,曾玉荣. 台湾苗栗茶业一二三产融合转型发展经验及其启示[J]. 台湾农业探索,2020(3):1−5. doi: 10.16006/j.cnki.twnt.2020.03.001 [6] 王京生. 做好统筹茶文化、茶产业、茶科技的文章[J]. 农产品市场,2021(11):16. [7] 梁月荣. 加强茶科技创新和茶文化普及 助力茶产业升级和茶经济繁荣−浙江省茶叶学会第十二届理事会工作报告[J]. 茶叶,2022,48(1):1−9. [8] 梅宇,梁晓. 2021年中国茶叶生产与内销形势分析[J]. 中国茶叶,2022,44(4):17−22. doi: 10.3969/j.issn.1000-3150.2022.04.004 [9] 智研咨询. 2022—2028年中国茶叶行业竞争现状及投资决策建议报告[EB/OL]. (2022-05-19). https://www.sohu.com/a/548550815_120950203 [10] 吴成建. 有机茶加工厂有害生物防控措施[J]. 中国茶叶,2021,43(11):61−64. doi: 10.3969/j.issn.1000-3150.2021.11.013 [11] 朱思金. 从茶饮料商品的开发看日本茶文化的传承与发展[J]. 福建茶叶,2022,44(4):266−268. doi: 10.3969/j.issn.1005-2291.2022.04.098 [12] 谢书敏. 5W模式下韩国茶文化传播对中国茶文化的启示[J]. 福建茶叶,2022,44(1):4−6. doi: 10.3969/j.issn.1005-2291.2022.01.003 [13] 胡冰清. 台湾“优良茶比赛”制度的发展及其借鉴意义[J]. 台湾农业探索,2021(4):1−7. doi: 10.16006/j.cnki.twnt.2021.04.001 [14] 薛小飞. 茶产业链融资:模式、问题及对策−基于产业链金融的视角[J]. 茶叶学报,2021,62(4):210−217. doi: 10.3969/j.issn.1007-4872.2021.04.009 [15] ROBERTSON D , ULRICH K. Planning for product platforms[J]. Mit Sloan Management Review,1998,39(4):19−31.

[16] 袁帆,林帜. 中国茶的象征性价值与符号消费[J]. 农业考古,2022(2):81−84. [17] 洪文生. 茶产业链梳理与发展模式探讨[J]. 福建茶叶,2021,43(10):54−55. doi: 10.3969/j.issn.1005-2291.2021.10.027 [18] 林艺珊. 新时期茶企营销转型创新策略−以天福集团为例[J]. 全国流通经济,2021(24):10−12. doi: 10.3969/j.issn.1009-5292.2021.24.003 [19] 罗江琼,石雨,罗理勇,等. 茶与药茶保健功效的研究进展[J]. 保健医学研究与实践,2021,18(5):170−176. [20] 美团研究院. 我国居民服务消费的若干新趋势[EB/OL]. (2021-04-01). https://about.meituan.com/research/report. [21] 曾鸿哲,周方,刘昌伟,等. 茶及其功能成分对肠道菌群调节作用的研究进展[J]. 中国茶叶加工,2022(1):5−10. [22] 翁蔚,李书魁,张琴梅,等. 茶多糖的组成与保健功效研究进展[J]. 中华中医药杂志,2021,36(12):7261−7264. [23] 李冲,杨悦,骞宇,等. 白茶多酚对D-半乳糖致小鼠肾损伤模型的改善作用[J]. 食品与发酵工业,2022,48(4):226−234.

下载:

下载: