Analysis on Influencing Factors of Collaborative Governance Behavior in Wuyishan National Park

-

摘要:目的/意义

通过实证分析SFIC模型中各个因素对武夷山国家公园治理的影响,以期提升武夷山国家公园协同治理的效果。

方法/过程基于收集到的249份问卷以及设计的量表,以武夷山国家公园主要治理主体为研究对象,实证分析了初始条件、催化领导及制度设计对武夷山国家公园治理的影响。

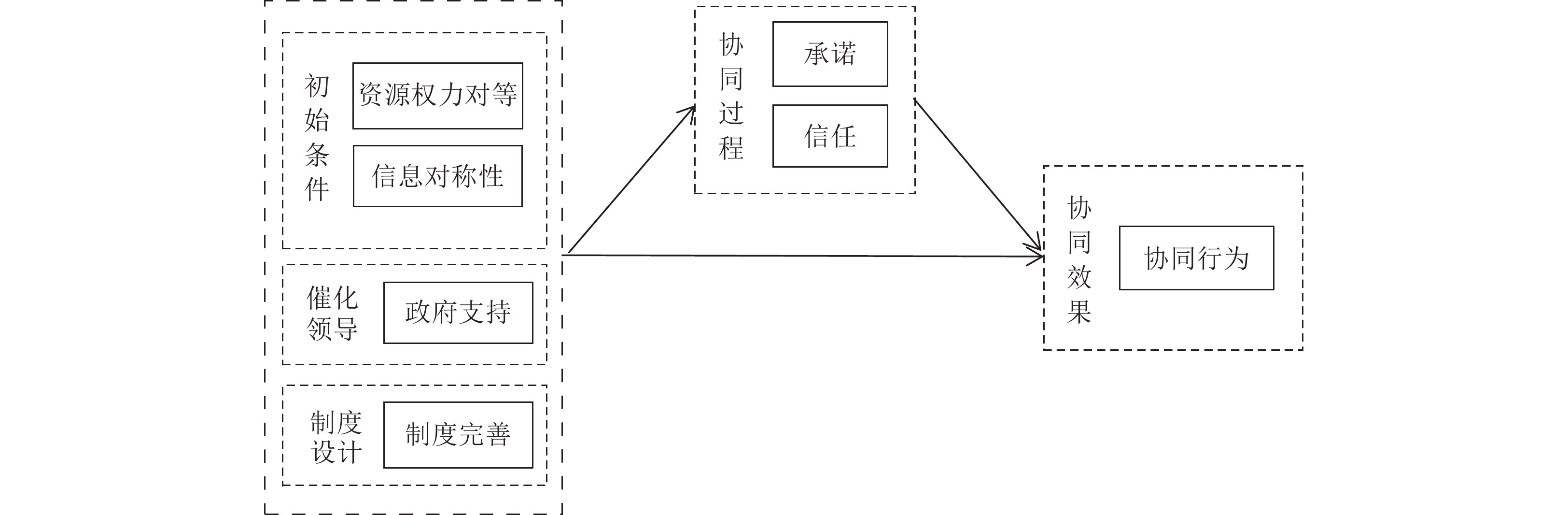

结果/结论研究表明:初始条件、催化领导会对主体协同行为产生正向影响,制度设计通过信任和承诺促进协同行为的形成。因此,提出应当加强武夷山国家公园治理的资源权力对等、信息的对称性、政府的支持作用以及制度完善等措施。

Abstract:Objective/MeaningThrough empirical analysis of the impact of various factors in the SFIC model on the governance of Wuyishan National Park, we hope to improve the effect of coordinated governance of Wuyishan National Park.

Methods/ProceduresBased on 249 questionnaires collected and the designed scale, taking the main governance subjects of Wuyishan National Park as the research object, this paper empirically analyzes the impact of initial conditions, catalytic leadership and institutional design on the governance of Wuyishan National Park.

Results/ConclusionsResearch has shown that initial conditions and catalytic leadership have a positive impact on subject collaborative behavior, and institutional design promotes the formation of collaborative behavior through trust and commitment. Therefore, it is suggested that measures should be taken to strengthen the governance of Wuyishan National Park, such as resource power equivalence, information symmetry, government support and system improvement.

-

2021年10月,在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上,习近平总书记出席代表中国向世界庄严宣告:正式启动武夷山、三江源、大熊猫等首批国家公园建设,规划保护总面积达23万km2,区域覆盖近30%的陆域国家重点保护野生动物栖息地,此举标志着我国自然保护地体系建设实现历史性跨越[1]。至2024年7月,党的二十届三中全会进一步提出“全面推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设”的战略要求,引领我国正式迈入以国家公园为主体的自然保护地体系高质量建设的新阶段。国家公园建设作为构建新型自然保护地体系的基础性工作[2],不仅体现了生态保护领域的治理现代化方向,更对破解国家公园协同治理过程中利益主体冲突、职责界限不清晰等现实挑战提出新要求。面对多元主体协同治理的复杂性,亟须探索多元主体在协同治理中的角色定位,以及构建国家公园协同治理中多元主体的共赢合作模式。

作为生态环境治理中的一个重要突破口,国家公园治理与权威型环境管制模式的运作逻辑之间存在着显著冲突。协同治理模型作为近年来在社会科学领域备受关注的一种新兴理论模型,它结合了协同学和治理理论的思想精髓,为剖析和应对复杂的社会公共事务的治理难题提供了新的视角。基于此学者们进行了如下探索:吴健等[3]表示,《总体方案》已经提出了国家主导,企业、社会组织和公众共同参与的合作治理模式框架;苏杨[4]认为,国家公园体制试点的相关对策需要准确把握保护与利用的关系,并建立多种形式的利益共享机制和多方共治机制;张文松等[5]认为,政府、市场和公众需要在国家公园治理中形成合力,通过构建协作治理规则、协作组织和法律联动机制,达成政府和社会主体间的合作与制衡的格局,实现国家公园治理从行政管制转变为合作共治;吕志祥[6]等对祁连山国家公园进行研究,探究了多元共治体系下政府、社会、市场的权责边界、职能范畴,提出既需要在“共建共享”理念下对社会、市场在制度层面上进行“地位承认”和“赋权”,也需要在“规范制衡”理念下界定和厘清三者之间的权利和义务关系,尽可能减少各自的“失范风险”“越权现象”,以期发挥各自最大的治理优势。

综上所述,如何最大程度地整合社会资源、凝聚各方力量,激励多元主体积极参与武夷山国家公园协同治理,进而达成“多元主体良性协同”的目标[7],是当前国家公园协同治理工作的关键基础。多元主体协同行为的形成,能够切实推动国家公园协同治理效果实现最大化。基于此,本文选择武夷山国家公园作为研究对象。武夷山国家公园位于福建省北部和江西省交界的东部,拥有着同纬度带最完整、最典型、面积最大的中亚热带原生性森林生态系统,还拥有着极其丰富的物种资源。作为首批国家公园体制试点区之一,武夷山国家公园在生态保护方面取得了一定的成效,积累了一定的经验,但武夷山国家公园存在跨市甚至跨省的情况,涉及的利益主体众多,在协同治理的相关主体中,政府、企业以及当地的居民是武夷山国家公园协同治理的核心利益相关者[8]。而且国家公园存在跨域性以及公共性,治理主体之间力量分散,存在资源权力不对等、利益冲突的问题,还无法形成武夷山国家公园协同治理长期有效的运行机制。对其协同治理进行研究,可以为其他生态保护与可持续发展战略提供可借鉴的经验,为国家公园体系建设提供一定的理论支持。本文选择协同治理框架模型(SFIC模型)为研究基础,构建武夷山国家公园多元主体协同治理行为分析框架,探究武夷山国家公园协同治理过程各个要素的作用,并据此提出武夷山国家公园协同治理的优化建议。

1. 协同治理理论模型与研究假设

1.1 SFIC理论模型的分析框架

协同治理框架模型(SFIC模型)是由国外学者Ansell和Gash在基于上百个协调治理案例进行“连续性近似分析”后所提出的,用于分析协同治理的过程和效果。该模型由初始条件(S)、催化领导(F)、制度设计(I)和协同过程(C)这4个核心要素组成[9],每个要素由若干变量组成。其中协同过程作为核心变量,其动态变化对其他变量会产生显著影响,各变量间会形成复杂的交互作用网络。SFIC模型描述了协同治理实现路径中,各要素及其内在变量间错综复杂的相互作用机制,其不同于以往的线性关系为主描述协同过程机制,提出协同过程具备周期性、循环性的特点,这与武夷山国家公园协同治理的本质不谋而合。因此,本文以SFIC模型为基础,构建了武夷山国家公园协同治理的模型框架(图1),对武夷山国家公园多元主体协同治理行为进行研究。

1.2 武夷山国家公园协同治理相关研究假设

1.2.1 初始条件

SFIC模型将初始条件作为多元主体参与协同治理研究的起点,其中资源权利对等是指各个治理主体所拥有的资源和权力与其能力、责任能够匹配,是多元主体参与协同治理的动力所在,使其可以各司其职,发挥各自的优势,共同提高协同治理的效果;信息的对称性是指各个主体能够及时有效获取到治理相关的信息,并且能够在不同主体之间得到及时准确的传递,这将有助于激发多元主体参与协同治理的动力。Mohr等[10]认为拥有利益关系的各个主体会在相互协同达到协同目标的过程中产生高度的资源及信息依赖,在这样的情况下,各个主体会对彼此做出高度的承诺,以保证协同行动顺利的开展。

在武夷山国家公园协同治理过程中,企业及社区居民不仅受到传统自上而下科层制度的政府约束,还与政府是协作伙伴,各个主体之间存在资源、权力的差异性,这种差异性会影响主体之间信任感的建立;此外各个主体间的信息也会有一定程度的差异性,而这种信息获取差异性会严重影响主体间进行承诺并建立信任感,最终导致的后果就是主体对对方藏匿的信息感到恐慌和焦虑,影响信任关系的建立甚至阻碍武夷山国家公园协同治理的发展。由此可见,拥有资源与权力是开展治理活动的基础,信息对称性是多元主体达成协同治理的基础。因此,本研究选取资源权力对等及信息对称性作为初始条件的条件变量,并提出下列假设:

H1-1:资源权力对等对承诺有正向影响作用;

H1-2:资源权力对等对信任有正向影响作用;

H1-3:资源权力对等正向影响武夷山国家公园的协同治理;

H2-1:信息对称性对承诺有正向影响作用;

H2-2:信息对称性对信任有正向影响作用;

H2-3:信息对称性正向影响武夷山国家公园的协同治理。

1.2.2 催化领导

催化领导对于协同治理过程中平衡各方力量、制定规则方面具有重要作用[11]。特别是当协同过程中存在资源权力不对等、信息不对称的情况下,有力的政府支持可以平衡各方的权力、资源,以保证协同行动有序平稳地进行。Ansell等[9]认为在协同治理中,政府应当作为推动协同机制运行的领导者,首先要进行监督、促进主体间沟通、建立信任及提供资源;其次要保障治理主体的权益、构建良好的协作氛围,从而走向共赢。

在武夷山国家公园协同治理过程中,政府拥有至高无上的领导权力,通过相关法规、监督、激励等来发挥其领导优势,协调其他主体共同参与武夷山国家公园协同治理。政府作为武夷山国家公园协同治理的关键主体,发挥着领导、协调、监督等功能,王力立等[12]的研究表明,政府支持的水平影响着治理主体的信任度。因此,本研究选取政府支持作为催化领导的条件变量,提出下列假设:

H3-1:政府支持对承诺有正向影响关系;

H3-2:政府支持对信任有正向影响关系;

H3-3:政府支持正向影响武夷山国家公园的协同治理。

1.2.3 制度设计

制度设计可以确保SFIC模型高效的运行,是协同治理过程程序合法性的关键[13],制度设计为协同治理的过程提供了行为准则,多元主体在协同治理过程中的行动都需要在制度框架内进行。制度在降低搜寻、谈判和监督等成本,创造协同条件、提供激励和约束机制等方面发挥重要作用[14]。制度包括了行动者的行为特征以及个体规范,具有激励和约束作用[15]。

在武夷山国家公园协同治理过程中,一切的制度设计的首要目标就是保护生态,各个治理主体参与治理的首要目标就是保障武夷山国家公园的生态环境、最大限度的避免环境污染。如果缺少相关的配套制度,将会造成主体职能定位模糊、权限界定不清,导致协同治理很难实现,破坏武夷山国家公园的生态环境。因此,本研究选择制度完善作为制度设计的条件变量,提出下列假设:

H4-1:制度完善对承诺具有正向影响关系;

H4-2:制度完善对信任具有正向影响关系;

H4-3:制度完善正向影响武夷山国家公园协同治理。

1.2.4 协同过程

协同过程是SFIC模型中最核心的部分[16],协同过程主要包括承诺和信任两个方面,它们在协同治理过程中会相互渗透、相互作用。承诺主要是指各个治理主体在履行义务、承担责任时的表现;做出承诺的前提是信任,承诺有益于提高信息的对称性,促使治理主体协同一致地解决武夷山国家公园协同治理过程中出现的问题,提高协同治理的效果。

在武夷山国家公园协同治理过程中,多元主体在资源权力对等、信息对称性、催化领导等多方面相互影响下,各个治理主体并不单一的以自身的利益作为行动的准则,而是在相互依存和制约的关系中实现利益最大化。协同过程一般以信任、承诺来衡量协同过程中主体之间的关系;信任是多元主体协同治理行动的调和剂,在协同治理中,信任是促进协同治理的先决条件,会增加主体之间的互动性,减少参与协同治理的成本[17]。因此,本研究选择信任、承诺作为协同过程的条件变量,提出下列假设:

H5-1:承诺对武夷山国家公园协同治理有正向促进作用。

H5-2:信任对武夷山国家公园协同治理有正向促进作用。

1.2.5 协同结果

协同结果是对多元主体协同治理效果的评价。在武夷山国家公园协同治理过程中,各个主体依据各自的优势发挥着不同的效用,仅依靠单一主体的力量很难达成协同治理预定的目标。协同的结果在不同的公共事务治理中有不同的表达形式,可以从多个角度对协同结果进行界定。武夷山国家公园协同治理的结果可以通过政府、企业以及公众的行为表现来衡量,综合考虑其他学者对于国家公园协同治理结果的衡量及SFIC理论模型的评价,本研究以“协同行为”的形成作为武夷山国家公园协同治理的结果。

2. 武夷山国家公园多元主体协同治理研究基础

2.1 数据来源

案例数据来源于课题组2024年7月在武夷山国家公园附近区域展开的问卷调查。问卷受访者包括武夷山国家公园管理人员、各级政府工作人员、企业以及附近的居民。调研的内容主要包括受访者对武夷山国家公园协同治理的资源权力对等、信息对称性、政府支持、制度完善、承诺、信任以及协同行为的看法与评价。在本次调研中,一共发放问卷280份,剔除信息不全、无效问卷后,共得到有效问卷249份,问卷有效率为89%。

2.2 量表设计

基于上文对武夷山国家公园协同治理行为SFIC模型分析及研究假设的提出,通过整理分析国内外相关文献的成熟量表,并与武夷山国家公园协同治理的实际相结合,最终形成本研究调查量表,具体包括。(1)初始条件的量表。主要包括资源权力对等和信息对称性两个方面,参考杨丹[14]、Hayashi等[18]的研究内容,资源权力对等包括拥有资源权力、参与协同的机会与意愿等方面,信息对称性包括行为透明、信息传递等方面。(2)催化领导的量表。参考刘波等[19]的研究内容,进一步运用可视化的数据,研究政府支持对多元主体协同治理过程的影响作用路径,主要包括政府的激励、引领、政府威信等内容。(3)制度设计的量表。参考殷培红等[20]的研究内容,主要包括制定制度是否公开透明、制度清晰合理等方面。(4)协同过程的量表。参考Zaheer等[21]和Wangner等[22]的研究内容,主要包括信任和承诺两个方面。(5)协同结果的量表。参考王力立等[12]的研究内容,以协同行为作为变量进行量表设计,包括多元主体的互动、互补、相互支持等内容。

如表1所示,根据上述的量表设计,一共设置了32个题项,将它们进行探索性因子分析,提取出7个因子的累计方差贡献率为74.448%>70%,说明提取的7个因子解释力良好。因子载荷的结果如表1所示,各个题项在对应因子上载荷值均大于0.5,说明变量结构清晰,量表的结构效度良好。均值反映了本研究的调查对象对各个潜变量的测量题项打分的平均值。根据描述性统计的分析结果可以看出,7个变量的均值得分在4~7之间,且该量表为李克特量表的正向计分。因此,可以看出本研究的研究对象测量题项的认识都是在中等水平之上。

表 1 变量说明及描述性统计变量 内容 因子载荷 总体均值 标准差 资源权力对等(RR) RR1在目前武夷山国家公园协同治理中,协同治理主体应该用于参与治理需要的权利和资源 0.812 4.650 1.039 RR2在目前武夷山国家公园协同治理中,您了解武夷山国家公园治理相关的政策内容 0.640 RR3在目前武夷山国家公园协同治理中,您参与武夷山国家公园协同治理的意愿很高 0.844 RR4在目前武夷山国家公园协同治理中,您参与武夷山国家公园协同治理的机会很多 0.651 RR5在目前武夷山国家公园协同治理中,治理主体需要很多管理人员参与治理 0.782 信息对称性(I) I1在目前武夷山国家公园协同治理中,您参与的武夷山国家公园治理行为是透明的 0.746 4.375 1.094 I2在目前武夷山国家公园协同治理中,您可以准确及时的收到治理相关的信息 0.663 I3在目前武夷山国家公园协同治理中,信息能否有效传递对您参与治理影响很大 0.819 I4在目前武夷山国家公园协同治理中,预期偏差对您参与治理影响很大 0.803 政府支持(G) G1在目前武夷山国家公园协同治理中,您认为政府有采取措施激励企业、居民参与治理 0.857 4.798 1.088 G2在目前武夷山国家公园协同治理中,政府在武夷山国家公园治理中发挥引领作用 0.880 G3在目前武夷山国家公园协同治理中,政府在企业及居民心中有很高的威信及影响力 0.860 G4在目前武夷山国家公园协同治理中,政府能够很好地凝聚企业及居民一起参与治理 0.855 G5在目前武夷山国家公园协同治理中,政府对有关企业、居民进行合理授权(监督权、决策权)等 0.691 制度完善(RP) RP1在目前武夷山国家公园协同治理中,政府制定政策的过程公开透明 0.537 4.476 0.995 RP2在目前武夷山国家公园协同治理中,武夷山国家公园治理制度清晰合理,有明确的职责和义务 0.841 RP3在目前武夷山国家公园协同治理中,政府会向其他治理主体征求意见并视情况予以采纳 0.813 RP4在目前武夷山国家公园协同治理中,企业、居民参与度很高 0.692 承诺(PT) PT1在目前武夷山国家公园协同治理中,您愿意为其他主体做一些力所能及的事情 0.817 4.817 1.034 PT2在目前武夷山国家公园协同治理中,您愿意考虑整体利益,而非仅考虑自己的利益 0.698 PT3在目前武夷山国家公园协同治理中,您愿意忠诚于彼此的协同治理关系 0.708 信任(T) T1您认为武夷山国家公园协同治理值得付出更大的努力 0.644 4.732 0.982 T2在目前武夷山国家公园协同治理中,您认为各个治理主体都是诚实可靠的 0.666 T3在目前武夷山国家公园协同治理中,您相信各个主体会履行自己的责任和义务 0.717 T4在目前武夷山国家公园协同治理中,您相信武夷山国家公园协同治理中其他主体的能力 0.717 T5在目前武夷山国家公园协同治理中,您认为即使没有监督,各个主体也会完成各自的任务 0.868 协同行为(CB) CB1在目前武夷山国家公园协同治理中,您会继续并长期支持武夷山国家公园协同治理工作 0.838 4.586 1.029 CB2在目前武夷山国家公园协同治理中,您与其他主体的协同是富有成效的 0.788 CB3您认为各个主体之间经常互动 0.699 CB4您认为各个主体之间的协作可以互补 0.629 CB5您认为各个主体在协作中会相互支持 0.671 CB6您认为各个主体之间可以彼此适应 0.722 3. 武夷山国家公园多元主体协同治理行为模型检验

3.1 信效度检验

本文采用AMOS 21.0软件及SPSS 20.0软件检验模型信效度。如表2所示,所有潜变量的Cronbach’s α值均大于0.8,CR值均大于0.8,说明该量表的信度比较高,AVE的平方根均大于其所在行列间其余潜变量的相关系数,因此区别度较好。根据图2的全模型路径图及表3的模型适配度检验结果可知,CMIN/DF=2.208<3、RMSEA=0.07<0.08、CFI=0.8917>0.9、IFI=0.917>0.9、TLI=0.907>0.9、GFI=0.812>0.8均符合标准,说明模型具有良好的适配度。

表 2 信效度检验变量 Cronbach’s α CR AVE RR I G RP PT T CB RR 0.881 0.884 0.606 (0.778) I 0.921 0.927 0.762 0.542 (0.873) G 0.942 0.946 0.781 0.374 0.476 (0.883) RP 0.860 0.867 0.621 0.392 0.566 0.507 (0.788) PT 0.825 0.825 0.612 0.523 0.531 0.469 0.499 (0.782) T 0.855 0.861 0.558 0.419 0.524 0.43 0.459 0.385 (0.747) CB 0.927 0.932 0.697 0.519 0.614 0.54 0.576 0.542 0.587 (0.835) 注:表中括号内数据为各潜变量平均方差提取值(AVE)的平方根,该数据下方单元格显示的数值表示对应潜变量与其他潜变量之间的相关系数。 表 3 模型适配度检验拟合指标 CMIN/DF RMSEA GFI CFI IFI TLI 建议值 <3 <0.08 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 模型值 2.208 0.070 0.812 0.917 0.917 0.907 结果 理想 理想 良好 理想 理想 理想 3.2 假设检验分析

由表4可知,可以从资源权力对等、信息对称性、政府支持以及制度完善对武夷山国家公园多元主体间信任及承诺所产生的影响进行分析。

表 4 路径分析结果路径 假设 Estimate S.E. C.R. P 是否成立 RR→T H1-2 0.303 0.107 2.824 0.005 成立 I→T H2-2 0.256 0.089 2.881 0.004 成立 G→T H3-2 0.28 0.106 2.635 0.008 成立 RP→T H4-2 0.228 0.105 2.178 0.029 成立 RR→PT H1-1 0.39 0.088 4.439 *** 成立 I→PT H2-1 0.149 0.069 2.147 0.032 成立 G→PT H3-1 0.231 0.083 2.775 0.006 成立 RP→PT H4-1 0.217 0.082 2.645 0.008 成立 RR→CB H1-3 0.231 0.097 2.377 0.017 成立 I→CB H2-3 0.165 0.074 2.25 0.024 成立 G→CB H3-3 0.22 0.089 2.475 0.013 成立 RP→CB H4-3 0.108 0.096 1.121 0.262 不成立 PT→CB H5-1 0.286 0.089 3.213 0.001 成立 T→CB H5-2 0.229 0.062 3.715 *** 成立 注:***代表p<0.001。 (1)资源权力对等对承诺(β=0.39,p<0.001)、信任(β=0.303,p<0.01)及协同行为(β=0.231,p<0.1)有显著正向影响,假设H1-1、H1-2、H1-3成立;这表明多元主体在武夷山国家公园协同治理的过程中的行为表现取决于主体间的资源权力是否对等。治理主体之间在资源权力对等的情况下有助于形成友好的协作关系,就会更加了解彼此的情况,有利于建立信任和承诺关系。

(2)信息对称性对承诺(β=0.149,p<0.1)、信任(β=0.256,p<0.01)及协同行为(β=0.165,p<0.1)有正向影响,假设H2-1、H2-2、H2-3成立;这表明信息对称性在武夷山国家公园协同治理过程中不容忽视,信息对称性有助于良好的协作关系的产生。在主体获取的信息差异较小的情况下,治理主体更愿意对彼此产生信任和依赖,因此越高的信息对称性就越会激发治理主体间产生信任。

(3)政府支持对承诺(β=0.231,p<0.01)、信任(β=0.28,p<0.01)及协同行为(β=0.22,p<0.01)有正向影响,假设H3-1、H3-2、H3-3成立;这表明政府支持不仅可以直接作用于协同行为而产生影响,而且可以通过影响信任和承诺来间接促进行为的形成,最后影响武夷山国家公园协同治理的效果。政府支持是促进治理主体参与武夷山国家公园协同治理的关键因素,在协同治理过程中通过制定政策、进行激励来强化治理主体参与的动机,一个被尊重和信任的领导者更有利于协同治理过程的成功。

(4)制度完善对信任(β=0.228,p<0.1)、承诺(β=0.217,p<0.01)有正向影响,假设H4-2、H4-1成立,但是H4-3未成立(β=0.108,p=0.262),这表明制度完善不能直接作用于协同行为,而是通过信任和承诺来间接促进协同行为的形成。在武夷山国家公园协同治理中,制度设计越公开透明、政策得以有效的落实,那么治理主体的利益就会得到有效的保证,主体间的关系质量就会越好,从而降低多元主体在武夷山国家公园协同治理过程中的风险和不确定性。但在武夷山国家公园协同治理的现实实践中,某些规章制度存在不完善的情况,例如公众参与制度不完善等,会导致公众很难参与到武夷山国家公园协同治理中,进而导致协同治理的过程中缺少了动力,因此假设H4-3制度完善正向影响武夷山国家公园协同治理未得到验证。

3.3 信任与承诺的中介效应检验

采用Bootstrap方法检验信任与承诺在模型里的中介效应,设定的重复抽样次数为5000次,选择95%的置信区间,若置信区间不包含0,则表明该效应显著。结果如表5所示,信任与承诺在全部路径置信区间中均不包含0,存在部分中介作用,假设H5-1、H5-2成立。这表明信任是主体之间进行信息、资源互动的基础,主体之间互相信任则有助于促进主体间的沟通交流、促进协同的产生。承诺有利于主体之间相互依赖,明确各自的责任,进而达成比较良好的互惠协作关系,提高协同治理的效果。

表 5 中介效应路径 SE Estimate 95%CI 结论 下限 上限 RR→PT→CB 0.018 0.036 0.003 0.073 部分中介 RR→T→CB 0.019 0.037 0.004 0.080 部分中介 I→PT→CB 0.014 0.022 0.001 0.055 部分中介 I→T→CB 0.03 0.064 0.018 0.134 部分中介 G→PT→CB 0.013 0.022 0.001 0.052 部分中介 G→T→CB 0.021 0.039 0.005 0.089 部分中介 RP→PT→CB 0.015 0.026 0.001 0.059 部分中介 RP→T→CB 0.019 0.042 0.008 0.082 部分中介 4. 结论及对策建议

4.1 研究结论

本文以武夷山国家公园为研究对象,基于SFIC模型并运用结构方程模型对武夷山国家公园协同治理主体行为进行研究,得出以下结论:(1)初始条件对承诺和信任有正向影响关系,均能够对武夷山国家公园协同治理产生正向影响。初始条件决定多元主体参与武夷山国家公园协同治理的态度和行为。资源权力对等有助于多元主体明确各自的职责,提高参与武夷山国家公园协同治理的积极性。信息对称性保障多元主体第一时间获取有效准确的信息,进而增加主体参与协同治理的动力。(2)政府支持对承诺和信任有正向影响关系,能正向影响武夷山国家公园协同治理。政府支持不仅有利于多元主体参与武夷山国家公园协同治理,而且确保武夷山国家公园协同治理有条不紊地运行。(3)制度完善通过影响主体间的信任关系,促进协同行为的形成。制度设计为武夷山国家公园协同治理提供了行为准则,制度公正、透明,可以使参与主体更加信任政府,在协同治理过程中遵从相关的制度法规,保障制度的有效性,进而提高武夷山国家公园协同治理的效果。(4)承诺、信任对武夷山国家公园协同治理有正向促进作用。信任有助于提高多元主体之间的互动性,降低交易成本。信任是承诺的前提,承诺是建立良好协作关系的基础,是增强协作能力的关键。在信任及承诺的作用下,资源权力对等、政府支持、信息对称性及制度完善可以直接或者间接地作用于武夷山国家公园的协同治理。(5)初始条件、催化领导以及制度设计若得到改进,武夷山国家公园协同治理主体的关系就会得到改善,多元主体间就会相互信任、做出承诺,有利于提高武夷山国家公园协同治理的效果。

4.2 对策建议

针对武夷山国家公园协同治理的实际,并结合上文的研究结论,对武夷山国家公园协同治理提出以下建议:

4.2.1 注重资源权力对等及信息对称性

在武夷山国家公园协同治理中,要加强主体之间资源权力对等及信息对称性,促使治理主体之间建立信任的关系并向彼此做出承诺,推动武夷山国家公园协调治理的进程,发挥资源权力对等及信息对称性对承诺、信任的正向影响作用,对武夷山国家公园协同治理产生正向影响。

4.2.2 强化政府支持

政府支持是促进多元主体参与协同治理的重要因素,加大政府的支持可以增强主体对政府的信任感。政府在治理过程中进行有效的授权,有助于其他治理主体规范自己的行为,提高对他们行为的预测度,从而提升政府对其他治理主体的信任度。政府作为武夷山国家公园协同治理的领导者,应当发挥政府的引领作用,保障武夷山国家公园协同治理顺利有效地进行。

4.2.3 完善治理相关的制度

制定和完善相关的制度是提升多元主体协同治理效果的必要路径。制度完善保证了各个主体参与协同治理的合法性,政府应当不断的完善制度,保障治理主体在合理范围内的利益诉求,增加各个治理主体对彼此的信任度并做出承诺,从而发挥制度完善对承诺、信任的正向影响作用,从而间接的正向影响武夷山国家公园的协同治理,提升武夷山国家公园协同治理的效果。

4.2.4 建立良好的协作关系

多元主体建立良好的协同关系是武夷山国家公园协同治理有效运行的基础。促进多元主体间产生信任、做出承诺,激发多元主体参与协同治理的内在动机。武夷山国家公园协同治理的协作氛围越好,关系越稳固,就越能够信任彼此,有利于减少冲突与矛盾,更有助于提高武夷山国家公园协同治理的效果。

5. 结语

武夷山国家公园作为我国首批国家公园体制试点区之一,生态价值较高,需要在治理过程中坚持保护和发展并重的原则。本文基于SFIC模型理论对武夷山国家公园协同治理主体的行为进行分析,探究影响协同治理主体行为产生的因素。在武夷山国家公园协同治理中,应当注重加强武夷山国家公园协同治理过程中的资源权力对等关系、信息对称性、加强政府支持并完善相关的制度,促进主体之间互相信任并对彼此做出承诺,有助于提升武夷山国家公园协同治理的效果。本研究存在两个主要局限:其一,研究对象仅针对政府、企业及居民三个主体展开,未将非营利性组织、民间团体等关键利益相关方纳入分析框架。作为武夷山国家公园协同治理体系的重要组成部分,这些主体的参与程度和行为模式对治理效能具有显著影响,后续研究可通过扩展研究主体边界,构建多维主体交互模型以提升分析深度。其二,当前研究对协同治理行为驱动因素的考察尚显单薄,未能系统性揭示制度环境、利益诉求、文化认同等多维度要素对治理主体行为策略的交互作用机制。未来研究可引入更多关键要素作为影响协同治理主体行为形成因素,全面地揭示治理主体行为的形成机制,为构建更具普适性的国家公园协同治理理论模型提供实证支撑。

-

表 1 变量说明及描述性统计

变量 内容 因子载荷 总体均值 标准差 资源权力对等(RR) RR1在目前武夷山国家公园协同治理中,协同治理主体应该用于参与治理需要的权利和资源 0.812 4.650 1.039 RR2在目前武夷山国家公园协同治理中,您了解武夷山国家公园治理相关的政策内容 0.640 RR3在目前武夷山国家公园协同治理中,您参与武夷山国家公园协同治理的意愿很高 0.844 RR4在目前武夷山国家公园协同治理中,您参与武夷山国家公园协同治理的机会很多 0.651 RR5在目前武夷山国家公园协同治理中,治理主体需要很多管理人员参与治理 0.782 信息对称性(I) I1在目前武夷山国家公园协同治理中,您参与的武夷山国家公园治理行为是透明的 0.746 4.375 1.094 I2在目前武夷山国家公园协同治理中,您可以准确及时的收到治理相关的信息 0.663 I3在目前武夷山国家公园协同治理中,信息能否有效传递对您参与治理影响很大 0.819 I4在目前武夷山国家公园协同治理中,预期偏差对您参与治理影响很大 0.803 政府支持(G) G1在目前武夷山国家公园协同治理中,您认为政府有采取措施激励企业、居民参与治理 0.857 4.798 1.088 G2在目前武夷山国家公园协同治理中,政府在武夷山国家公园治理中发挥引领作用 0.880 G3在目前武夷山国家公园协同治理中,政府在企业及居民心中有很高的威信及影响力 0.860 G4在目前武夷山国家公园协同治理中,政府能够很好地凝聚企业及居民一起参与治理 0.855 G5在目前武夷山国家公园协同治理中,政府对有关企业、居民进行合理授权(监督权、决策权)等 0.691 制度完善(RP) RP1在目前武夷山国家公园协同治理中,政府制定政策的过程公开透明 0.537 4.476 0.995 RP2在目前武夷山国家公园协同治理中,武夷山国家公园治理制度清晰合理,有明确的职责和义务 0.841 RP3在目前武夷山国家公园协同治理中,政府会向其他治理主体征求意见并视情况予以采纳 0.813 RP4在目前武夷山国家公园协同治理中,企业、居民参与度很高 0.692 承诺(PT) PT1在目前武夷山国家公园协同治理中,您愿意为其他主体做一些力所能及的事情 0.817 4.817 1.034 PT2在目前武夷山国家公园协同治理中,您愿意考虑整体利益,而非仅考虑自己的利益 0.698 PT3在目前武夷山国家公园协同治理中,您愿意忠诚于彼此的协同治理关系 0.708 信任(T) T1您认为武夷山国家公园协同治理值得付出更大的努力 0.644 4.732 0.982 T2在目前武夷山国家公园协同治理中,您认为各个治理主体都是诚实可靠的 0.666 T3在目前武夷山国家公园协同治理中,您相信各个主体会履行自己的责任和义务 0.717 T4在目前武夷山国家公园协同治理中,您相信武夷山国家公园协同治理中其他主体的能力 0.717 T5在目前武夷山国家公园协同治理中,您认为即使没有监督,各个主体也会完成各自的任务 0.868 协同行为(CB) CB1在目前武夷山国家公园协同治理中,您会继续并长期支持武夷山国家公园协同治理工作 0.838 4.586 1.029 CB2在目前武夷山国家公园协同治理中,您与其他主体的协同是富有成效的 0.788 CB3您认为各个主体之间经常互动 0.699 CB4您认为各个主体之间的协作可以互补 0.629 CB5您认为各个主体在协作中会相互支持 0.671 CB6您认为各个主体之间可以彼此适应 0.722 表 2 信效度检验

变量 Cronbach’s α CR AVE RR I G RP PT T CB RR 0.881 0.884 0.606 (0.778) I 0.921 0.927 0.762 0.542 (0.873) G 0.942 0.946 0.781 0.374 0.476 (0.883) RP 0.860 0.867 0.621 0.392 0.566 0.507 (0.788) PT 0.825 0.825 0.612 0.523 0.531 0.469 0.499 (0.782) T 0.855 0.861 0.558 0.419 0.524 0.43 0.459 0.385 (0.747) CB 0.927 0.932 0.697 0.519 0.614 0.54 0.576 0.542 0.587 (0.835) 注:表中括号内数据为各潜变量平均方差提取值(AVE)的平方根,该数据下方单元格显示的数值表示对应潜变量与其他潜变量之间的相关系数。 表 3 模型适配度检验

拟合指标 CMIN/DF RMSEA GFI CFI IFI TLI 建议值 <3 <0.08 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 模型值 2.208 0.070 0.812 0.917 0.917 0.907 结果 理想 理想 良好 理想 理想 理想 表 4 路径分析结果

路径 假设 Estimate S.E. C.R. P 是否成立 RR→T H1-2 0.303 0.107 2.824 0.005 成立 I→T H2-2 0.256 0.089 2.881 0.004 成立 G→T H3-2 0.28 0.106 2.635 0.008 成立 RP→T H4-2 0.228 0.105 2.178 0.029 成立 RR→PT H1-1 0.39 0.088 4.439 *** 成立 I→PT H2-1 0.149 0.069 2.147 0.032 成立 G→PT H3-1 0.231 0.083 2.775 0.006 成立 RP→PT H4-1 0.217 0.082 2.645 0.008 成立 RR→CB H1-3 0.231 0.097 2.377 0.017 成立 I→CB H2-3 0.165 0.074 2.25 0.024 成立 G→CB H3-3 0.22 0.089 2.475 0.013 成立 RP→CB H4-3 0.108 0.096 1.121 0.262 不成立 PT→CB H5-1 0.286 0.089 3.213 0.001 成立 T→CB H5-2 0.229 0.062 3.715 *** 成立 注:***代表p<0.001。 表 5 中介效应

路径 SE Estimate 95%CI 结论 下限 上限 RR→PT→CB 0.018 0.036 0.003 0.073 部分中介 RR→T→CB 0.019 0.037 0.004 0.080 部分中介 I→PT→CB 0.014 0.022 0.001 0.055 部分中介 I→T→CB 0.03 0.064 0.018 0.134 部分中介 G→PT→CB 0.013 0.022 0.001 0.052 部分中介 G→T→CB 0.021 0.039 0.005 0.089 部分中介 RP→PT→CB 0.015 0.026 0.001 0.059 部分中介 RP→T→CB 0.019 0.042 0.008 0.082 部分中介 -

[1] 中国首批国家公园正式挂牌[J]. 中国林业产业,2021(10):4−9. [2] 崔国发. 关于自然保护地整合优化工作中几个关键问题的讨论与建议[J]. 生物多样性,2023,31(9):180−187. doi: 10.17520/biods.2022447 [3] 吴健,胡蕾,高壮. 国家公园——从保护地“管理”走向“治理”[J]. 环境保护,2017,45(19):30−33. [4] 苏杨. 多方共治、各尽所长才能形成生命共同体一一解读《建立国家公园体制总体方案》之八[J]. 中国发展观察,2019(7):50−54. doi: 10.3969/j.issn.1673-033X.2019.07.015 [5] 张文松,林洁. 国家公园合作治理:理性审视、法治实践与进路选择[J]. 宁波大学学报(人文科学版),2019,32(4):125−132. doi: 10.3969/j.issn.1001-5124.2019.04.019 [6] 吕志祥,赵天玮. 祁连山国家公园多元共治体系建构探析[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版),2021(4):82−88. doi: 10.3969/j.issn.1001-5140.2021.04.010 [7] 何楠,李佳音,张亚琼. 多元主体水环境治理协同行为形成的路径研究[J]. 干旱区资源与环境,2023,37(6):56−63. [8] 曹辉,曹爱红,吴慧珍,等. 多元、均衡与奖惩:武夷山国家公园利益相关者的演化博弈分析[J]. 生态经济,2023,39(3):129−139. [9] ANSELL C, GASH A. Collaborative governance in theory and practice[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2007(18): 543−571.

[10] MOHR J, SPEKMAN R. Characteristics of partnership success: Partnership attributes, communication behavior and conflict resolution technique, Strategic Management Journal, January[J]. 1994, 58(3): 20−38.

[11] 马雪婷. 基于SFIC模型的乡村生态环境协同治理路径选择——以陕西秦岭为例[J]. 农场经济管理,2023(7):32−35. doi: 10.3969/j.issn.1002-2635.2023.07.010 [12] 王力立,刘波,姚引良. 地方政府网络治理协同行为实证研究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版),2015,17(1):53−61. [13] 姚清,毛春梅,丰智超. 跨区域城市生态协同治理支持模型构建——基于SFIC模型的视角[J]. 生态经济,2024,40(3):194−201. [14] 杨丹. 基于SFIC模型的基层社会风险协同治理路径选择——以L市村(居)民议事会公开评议信访事项为例[J]. 湖湘论坛,2022,35(2):107−118. doi: 10.3969/j.issn.1004-3160.2022.02.009 [15] 方婷. 政策环境与社会资本对农民合作行为的影响机制研究[D]. 南昌:南昌大学,2022. [16] 邓崧,王苑卿. 基于SFIC模型的公民个人信息开放与保护的协同治理研究[J]. 大理大学学报,2024,9(9):67−74. doi: 10.3969/j.issn.2096-2266.2024.09.010 [17] 申婧,张敏,张阳,等. 动态治理视角下城市内河生态环境多元共治的决定因素与组态路径[J/OL]. 长江流域资源与环境,1-20[2025-04-14]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1320.x.20241031.1704.009.html. [18] HAYASHI N, YOSANO A. Trust as an adaptive strategy: Symmetry of social intelligence of high-trusters and low-trusters[J]. Japanese Journal of Educational&Social Psychology, 2005, 44(1): 27−41.

[19] 刘波,李娜,王宇. 地方政府网络治理风险的实证研究[J]. 西安交通大学学报(社会科学版),2013,33(2):49−57. [20] 殷培红,耿润哲,裴晓菲,等. 以水环境质量改善为核心建立监督指导农业面源污染治理制度框架[J]. 环境与可持续发展,2019,44(2):10−15. [21] ZAHEER A, MCEVILY B, PERRONE V. Does trust matter? Exploring the effects of inter-organizational and inter-personal trust on performance[J]. Organization Science, 1998, 2(9): 141−159.

[22] WAGNER S M, BUKÓ C. An empirical investigation of knowledge-sharing in networks[J]. The Journal of Supply Chain Management, 2005, 41(4): 17−31.

下载:

下载: