Analysis of the Development Status and Countermeasures on “One Village One Product” in Fujian Province

-

摘要:目的/意义

“一村一品”专业村培育是推动乡村产业振兴的重要抓手,分析福建省“一村一品”发展现状、潜在优势、制约因素,研究提出推进福建省“一村一品”发展的思路对策,有利于调整农村产业结构,推动地方“小特产”发展为“大产业”,增加农民收入,促进乡村振兴。

方法/过程通过对福建省“一村一品”专业村数据的调查与统计,分析其发展成效及不足,并提出建议。

结果/结论结果表明:福建省“一村一品”专业村建设成效显著,特色产业优势凸显、专业村覆盖面稳步扩大、组织化程度逐渐提高,但也存在生产结构趋同、生产链条较短、组织化程度不高等问题。对此,提出要培育壮大优势主导产业,推进产业化经营,落实科技兴农战略,加快品牌化步伐,构建市场服务体系等措施以促进乡村产业振兴。

Abstract:Objective/MeaningThe cultivation of “One Village One Product” specialized villages is an important means to promote the revitalization of rural industries. The development status, potential advantages and constraints of “One Village One Product” in Fujian Province were analyzed, and the ideas and countermeasures for promoting the development of “One Village One Product” in Fujian Province were proposed, which was conducive to adjusting the rural industrial structure, promoting the development of local “Small Specialties” into “Big Industries”, increasing the income of farmers and promoting the rural revitalization.

Methods/ProceduresThrough the investigation and statistics of the data of “One Village One Product” specialized villages in Fujian Province, the achievements and shortcomings of their development were analyzed, and the suggestions were then put forward.

Results/ConclusionsThe results showed that the construction of “One Village One Product” specialized villages in Fujian Province has achieved remarkable results, including that the advantages of characteristic industries have been highlighted, the coverage of specialized villages has been steadily expanded, and the degree of organization has gradually improved. However, there were also some problems such as the convergence of production structure, short production chain and low degree of organization. Therefore, the countermeasures were put forward including cultivating and strengthening the leading dominant industries, promoting the industrial management, implementing the strategy of promoting agriculture by applying science and technology, accelerating the pace of branding, and building the market service system, thus to promote the revitalization of rural industries.

-

产业振兴是乡村振兴的重中之重,有了产业,乡村才有人气,振兴才有底气。“一村一品”是指在一定区域范围内,以村为基本单元,充分发挥当地资源优势、传统优势和区位优势,通过大力推进规模化、标准化、品牌化和市场化建设,使一个村(或几个村)拥有一个(或几个)市场潜力大、特色优势明显、附加值高的主导产品和产业,大幅提升农村经济整体实力和综合竞争力。发展“一村一品”是壮大农村主导产业,推动乡村产业振兴的重要抓手。

1. 福建省“一村一品”发展现状

1.1 主导产业优势凸显

福建各地充分发挥自身资源优势,大力挖掘发展潜力,调整优化农业产业结构,积极建设特色农产品生产基地,培育农业优势主导产业。如漳州市石铭村、下河村、马铺乡等村镇大力发展槟榔芋、杨桃、淮山等当地特色产业[1];将乐县高唐镇发展珍稀食用菌等土特产产业带动农民增产增收,其中“将乐竹荪”“将乐红糖”新获全国名特优新产品认证[2];漳浦县则积极推动漳浦石榴铁皮石斛、漳浦荔枝等名牌农产品培育,如今漳浦石榴铁皮石斛已入选2023年第二批全国名特优新农产品名录,畅销全国各地[3]。据福建省农业农村厅统计,截至2023年底省级专业村主导产业总产值达481.5亿元;行业产值由高到低排序分别为:水产、茶叶、水果、林竹、蔬菜、食用菌、粮油、畜禽(表1)。

表 1 2023年福建省级专业村主导产业总产值产业 产值(亿元) 占比(%) 水产 124.8 25.9 茶叶 78.8 16.4 水果 76.8 15.9 林竹 41.3 8.6 蔬菜 38.9 8.1 食用菌 29.5 6.1 粮油 15.9 3.3 禽畜 12.4 2.6 1.2 专业村覆盖面稳步扩大

当前,具有区域化、专业化的特色农产品正不断地向优势产区集中,促进了农业产业化龙头企业也逐渐向优势区域靠拢,逐步形成规模化经营、专业化生产、区域化布局的特色经济新格局,打造了一批“一村一品”专业村。各地集中要素资源,采取省市县三级梯次推进、分级培育的方式,积极培育茶叶、水果、蔬菜、粮油、畜禽、食用菌、水产、林竹、花卉苗木等一大批“一村一品”专业村。2023年,福建已培育创建全国“一村一品”示范镇43个、省级以上专业村970个、市级专业村1047个、县级专业村141个。其中,970个省级专业村中,按区域分:宁德168个、南平153个、三明142个、龙岩139个、泉州106个、漳州103个、福州95个、莆田45个、厦门14个、平潭5个;按行业分:水果273个、蔬菜170个、茶叶141个、粮油63个、食用菌54个、畜禽27个、林竹56个、水产72个、其他114个。

2023年3月,农业农村部公布第十二批全国“一村一品”示范村镇名单,其中福建省新增示范村镇12个(表2),涉及福州、泉州、厦门、三明等所有设区市及平潭综合实验区,入选产业包括如蔑香、河豚等多项特色产业[4],表明福建省推动“一村一品”工作成果显著,专业村覆盖范围广,产业独具特色、别具一格。

表 2 福建省第十二批新增“一村一品”示范村镇名单村镇名 特色产业 村镇名 特色产业 福州市连江县筱埕镇 海带 漳州市漳浦县佛昙镇东坂村 河豚 福州市闽清县塔庄镇茶口村 粉干 莆田市仙游县龙华镇金溪村 乌龙茶 厦门市海沧区东孚街道过坂社区 花卉 南平市武夷山市星村镇桐木村 红茶 泉州市安溪县祥华乡 乌龙茶 龙岩市连城县朋口镇朋东村 兰花 泉州市永春县达埔镇汉口村 蔑香 宁德市福安市穆阳镇苏堤村 线面 三明市尤溪县台溪乡 茶 平潭综合实验区君山镇砂美村 鲍鱼 1.3 组织化程度逐步提高

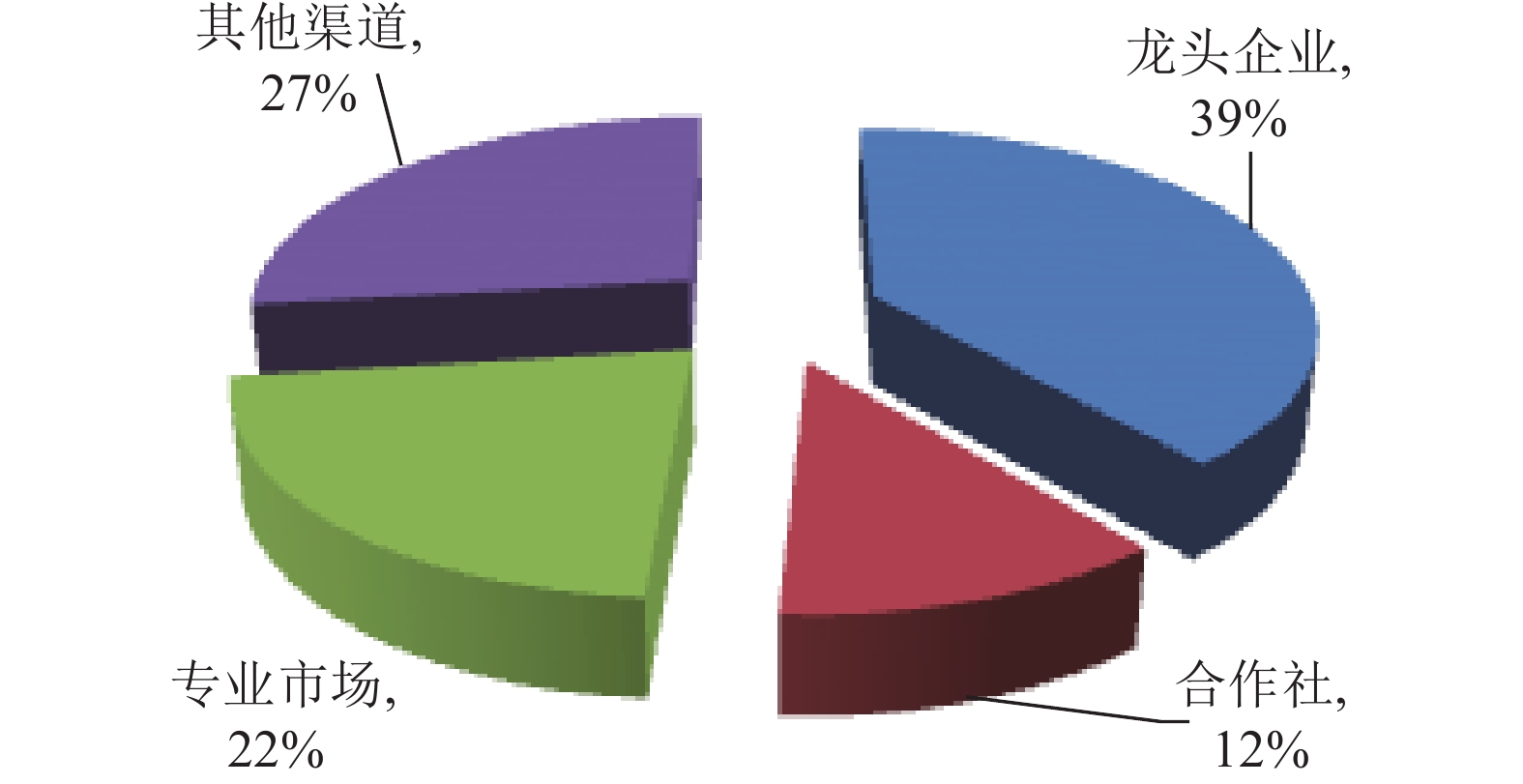

各地通过发展订单合同、“公司+行业协会(合作组织)+基地+农户”、“农户+行业协会(合作组织)+基地”、股份制、股份合作制等模式,农民专业合作社得到快速发展,有力提高了农民进入市场的组织化程度。如南平徐墩村优质葡萄流通合作社,在“一村一品”的推动下,徐墩村葡萄种植面积扩大了,农民在生产中不断摸索、总结经验,葡萄的产量和质量上了一个台阶[5]。据福建省农业农村厅统计(表3),2023年省级专业村区域内共培育经营主体数量达1.85万个,比增6.9%;其中,农业企业9231个,比增9.0%,合作社3796个,比增4.4%,家庭农场5450个,比增5.0%。从主导产业的销售渠道看(图1),各村主导产业主要通过龙头企业、合作社、专业市场等渠道进行销售,其中,通过龙头企业带动实现营收占比39%、合作社带动占比12%、专业市场占比22%、其他渠道(包括外地客商收购、自主销售等)占27%。

表 3 2023年福建省级专业村区域内培育经营主体数量经营主体 数量 增长(%) 农业企业 9231 9.0 合作社 3796 4.4 家庭农场 5450 5.0 合计 18500 6.9 1.4 区域特色品牌日益增多

2020年10月,农业农村部印发的《全国乡村产业发展规划(2020―2025年)》中提到要依托资源优势,选择主导产业,建设一批“小而精、特而美”的“一村一品”示范村镇[6]。目前福建各地大力发展标准化生产,积极开展商标注册,实施国家地理标志产品保护,推进无公害农产品、绿色食品、有机食品等认证,创建绿色食品原料标准化生产基地,开展农产品质量认证和产地等标识认证,培育知名品牌,有效地提高了农产品的品质和质量安全水平,提升了产品市场竞争力。如罗源上长治村、平和高寨村、明溪狮窠村等都为主导产业积极争取了无公害、绿色食品、地理标志认证、全国名特优新农产品、全国“土特产”等荣誉。连江同心村、延平王台村等还设计了品牌IP形象。据福建省农业农村厅统计,省级以上“一村一品”专业村共注册商标4536个,获得绿色、有机、地标等认证数量629个,有222个村设计有农产品卡通形象。

1.5 农民增收渠道继续拓宽

福建各地积极探索资金变股金、资源变资产、农民变股东的新路径,采取“村党支部+合作社+农户”、“企业+能人+农户”模式,引导和鼓励经营能人、生产能手、种植大户,通过开展技术指导、订单收购、吸收就业、统购包销、按股分红等形式,带动低收入群众共同创业致富,让全体参社入股农户实现出租场地赚租金,就地务工赚薪金,入股参社赚股金,多渠道增加收入。如平和县围绕平和蜜柚产业,在延伸链条补齐短板上,逐步建立一条从标准化种植基地到产后分拣、商品化处理、初加工中心、深加工厂的产业链;在跨产业融合上,将废弃的柚子花和白芽奇兰茶叶结合,开发“柚香奇兰”新产品。厦门同安区重点发展蔬菜产业,通过培育百利、农运来等种子种苗企业,推广迅驰、农友长茄等蔬菜品种,提高蔬菜品质,引导开展蔬菜分等分级、净菜包装、冷藏保鲜、预制净菜等采后商品化处理,建设闽南农副产品物流中心、初级产地集散地和收购点,打造“同民安”区域品牌,设施茄子、辣椒亩产量可超7 t,每亩(667 m2)产值2~4万元,纯利润平均达1万元,设施生姜亩产1.8 t吨,亩产值超过5万元,纯利润约4万元。2023年省级专业村主导产业从业农户达27.6万户,带动的脱贫户有1.47万户。

2. 福建省“一村一品”发展存在的问题

2.1 生产结构趋同性明显

一是有些地方“一村一品”缺乏整体规划和有效引导,处于自发状态,农业产业化在区域间的合理分工格局不够完善,部分地方存在低水平重复现象,缺乏区域特色与地方特点,以至于出现丰产不丰收的现象。二是有些地方不考虑地理环境差异、气候条件区别,简单引进,即使品种、技术、管理相同,也会失去其特有的品质,最终造成产品种类趋同的现象。三是有些地方盲目照搬其他地方经验,一味模仿其他地方的特色产业进行种植,造成特色产品品类重复,缺乏创新和竞争力等现象,其原因主要是不能以市场化手段吸引周边乡村共同打造特色产业,无法与周边村镇构建“你中有我、我中有你”的地域联动特征,形成地域上的“连片成带”[7]。

2.2 产业链条较短

一是有些地方“一村一品”产前、产中、产后等各环节联系不紧密,生产资料供应、农业技能培训、农业机械服务、农产品烘干储藏、冷链物流、仓储配送、市场营销、初级加工和精深加工等不配套。二是不少地方一二三产业融合发展不够,大多地方对“一村一品”的理解还不够,产业发展仅停留在农业生产环节,并且更专注于特色农产品的种植与销售,而忽略了农产品的深加工产品开发。三是在农产品生产方面还比较粗放,更多追求数量,不注重质量,且忽视品牌效应,没能打出属于自己的特色品牌,导致在销售环节失去对消费者的吸引力。四是有的农产品加工企业基础较差、规模较小、效益较低,产品的深加工或交由外地企业完成,或是仅以初加工的产品出售,农产品科技含量低、成本较高、附加值不高,市场竞争力不强。

2.3 组织化程度较低

福建省农业产业化龙头企业的数量不够多、规模不够大,辐射带动能力不够强,阻碍农业产业规模的进一步提高[5]。有的地方虽然有形成“龙头企业+家庭农场(种养大户等)+农户”等产业化组织形式,但这些新型经营主体没有与农民结成紧密型的利益共同体,没有签订规范的产销合同,订单不履约的现象时有发生;有的家庭农场或种养大户等没有充分发挥连接企业与农户的桥梁纽带作用,造成企业联系农户脱节,信息沟通不够顺畅,农业生产的订单减少;有的家庭农场或种养大户等没有及时指导农户开展农业生产,有的甚至缺乏指导能力,造成生产技术跟不上,产品质量下降;有的只注重生产,不顾及销售,农业产业链条发生脱节,产生农产品滞销事件。

2.4 土地资源约束较大

福建省“八山一水一分田”,山地、丘陵面积占80%以上,人均耕地不足半亩,不及全国平均水平的50%,是人均耕地最少的省份之一,且正处于工业化、城镇化快速发展进程中,对耕地、水资源的占用和消耗持续扩大,资源环境对农业发展的约束加剧,用地供求矛盾越来越突出。福建省涉农市(县)均已建立土地流转服务平台,但由于现有流转服务平台发布供求信息范围有限,流转供求信息不够畅通,且每个农户手中可流转地块小且散,许多外来业主要花费更多的时间、精力和资金,挨家挨户寻找适合项目发展的土地,非常困难[8]。很多地方因地块分散,总量不足,难以集中连片经营,难以形成大的市场,难以降低生产成本,难以产生规模效应,用地紧缺制约“一村一品”的发展。

2.5 农业科技能力缺乏

一是劳动力结构性短缺。农村青壮年的劳动力大多出外打工,留在农村的基本是妇女儿童和年老体弱的人,这些人无法承担较重的体力劳动。二是劳动力素质偏低。学有所成、有知识、有文化的农二代、农三代没种过地,也基本不愿回家务农,留守农村的劳动力受教育程度普遍偏低,总体素质不高、技能缺乏,接受新知识、新技能不易。三是农技推广能力不足。基层农业科技推广工作弱化,工作条件、经费、手段保障不足,部分乡镇农技人员青黄不接、知识老化、结构不合理、在编不在岗、在岗不在位。农业科技创新能力有待提高,在重大知识产权成果研发上还需发力,在科技支撑重点产业发展上还需加强。

3. 福建省“一村一品”发展对策建议

3.1 培育壮大优势主导产业

一是着力培育特色产业。发挥比较优势,精准定位特色产业,立足当地的资源禀赋、人文传统、物种优势,充分挖掘内在潜力,摒弃“别人有我也要有”的惯性思维,探索人无我有、人有我优、人优我强的产业发展路径,重点培育一个或几个品质优良、特色明显、附加值高的名优特新主导产业。加强规划引领,加大生产要素集中投入,发挥专业大户和专业村的辐射带动作用,实现户带户、村带村,整建制推进,整体性开发,促进产业集聚,打造一批主导产品突出、规模经营适度、经济效益显著的优势产业,逐步形成专业化生产、产业化经营、区域化布局的特色经济新格局。二是开发农业多种功能。结合地区经济、生态、服务等集成功能优势,充分挖掘农产品生产加工过程中的多重价值的潜力,实现农业多种功能开发。如开发农业休闲观光、生态保护和文化传承等功能,大力发展休闲农业、休闲渔业、休闲林业和民俗文化产业,培育“农家乐”、“水上渔家”、“森林人家”等休闲品牌。扶持发展生物农业、生物能源和生物医药等新兴农业产业。三是拓展闽台“五缘”优势。福建对台农业发展优势明显,发展精致、特色农业是深化闽台农业融合发展的重要支撑。要以闽台农业合作推广示范县、台湾农民创业园、闽台农业融合发展产业园和闽台农业融合发展推广基地建设为载体,引进新良种、新技术、新设备、新模式,加快构建现代农业技术服务体系,做大做强农业特色产业。发展休闲、观光、教育、健身、体验等多功能农业,不断丰富农业功能,拓展文化内涵,培育“海峡休闲”品牌,推动发展加工、集贸、餐饮、物流等相关产业。

3.2 推进产业化经营

一是提高组织化程度。着力培育乐意扎根乡村,热爱农业,经营管理有方,有能力联农带农的农业企业、种养大户、家庭农场、农村经纪人,打造产业融合主体,提高农业生产和农民的组织化程度,解决小生产与大市场之间的矛盾。支持发展“龙头企业+基地+农户”、“龙头企业+专业合作社(专业大户)+农户”、“龙头企业+行业协会(中介组织)+农户”等产业化组织形式,完善产前、产中、产后有机结合机制,实行产加销一体化、种养加一条龙,促进一二三产业协调发展。二是完善利益联结机制。引导和鼓励龙头企业设立风险基金, 推广“订单农业”,推行产销合同制,通过保护价收购、按销量返还利润等形式与农户建立更紧密的利益连接机制。在自愿互利的前提下,在稳定家庭承包经营的基础上,鼓励龙头企业通过吸收农户土地、资金、技术等要素入股形式,形成风险共担、利益共享的利益共同体。探索股份制、股份合作制等紧密型利益联结机制,支持龙头企业牵头专业大户、家庭农场和农户成立农业产业化联合体,带动小农户发展现代农业。三是提升产业竞争力。依托特色产业的优势产区,大力发展农产品产地初加工,减少农产品产后损失,提升入市品级。引导农产品加工企业向产区延伸,促进农产品就地加工转化。大力发展地方特色明显、比较优势突出、技术含量高的农产品加工产业集群,集聚生产力要素,带动区域特色优势产业做强做大。大力培育一批产业关联度大、带动能力强、技术含量高、市场占有率高、具有地方特色优势的农产品加工龙头企业,改革传统劳动密集型产业,形成技术密集型与劳动密集型相结合的现代产业。

3.3 落实科技兴农战略

一是加快农业科技创新。围绕优势产业、重点产品、农产品精深加工等专题,开展集中攻关,力求开发出一批生产急需、实用高效的重大技术成果。大力推进农业种业创新,加快培育出一批拥有自主知识产权和具有重大实用价值的高产、优质、多抗、广适的新品种,支持育繁推一体化的种子企业建立商业化育种体系。充分发挥台湾农民创业园和闽台农业融合发展产业园的窗口作用,加大台湾农业良种、技术、设备和管理经验的引进、消化、吸收、推广与创新,推进生物技术、农产品精深加工等领域的交流合作。二是加快农业“五新”进村入户。加快推广普及先进实用的农业“五新”技术,让农民及时获得便利化科技服务。加强“一村一品”示范基地、科技示范试验基地等示范建设,积极培育科技示范户,有效“配套良种良法、组装关键技术、融合农机农艺、协调生产生态”,努力推进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化。着眼关键时间节点,组织农技人员深入乡村农户、田间地头,普及现代农业知识,开展技术咨询服务,提升农业科技成果的入户率、到位率、贡献率。三是加快农村人才培养。推广“一村一名大学生计划”,支持农业院校定向培养一批“下得去、用得上、留得住”的优秀农业人才。充分利用网络教育、远程教育、电视教育等技术手段,多渠道、多层次、多形式培养农村各类实用优秀人才,重点扶持培训科技示范户、种养大户、家庭农场等新型生产经营主体以及返乡创业的知识青年、立志务农的大中专毕业生,培养一大批农村生产能手、能工巧匠、经营能人和科技带头人。大力培养忠于家乡事业、热心乡村公益、懂经营、会管理、善于驾驭复杂局面、为人厚道正派的村干部,充分发挥村党支部的带头模范作用,增强村支部凝聚力和战斗力。

3.4 加快品牌化步伐

一是推广农业标准化生产。加强农产品从产地到市场准入的质量安全控制,强化生产过程管理,鼓励企业开展国际通行的GAP(良好农业规范)、GMP(良好生产规范)、HACCP(危害分析的临界控制点)、ISO22000(食品安全管理体系)及ISO9000(质量体系标准)等认证。鼓励有条件企业开发绿色、环保标志产品,申请贸易对象国的安全、环保类标志的认证,提高农产品加工制品安全水平和国际竞争力。以生产规模大、质量认证比较集中的茶叶、水果、蔬菜、水稻等“一村一品”主产地为重点,整体推进和规模开展三品一标等认证。建立健全生产环境、生产操作规程、农资产品投入品、检测检疫规范、包装标识及贮运等标准,进一步提高农产品质量安全水平。二是加快品牌建设。建立品牌创建激励机制,鼓励企业在境内外上市,支持发行债券,拓宽直接融资渠道。培育壮大一批重点企业和重点品牌,扶持一批为品牌农业服务的公共服务平台,如技术服务平台、营销服务平台、知识产权服务平台等。加大品牌农业的宣传力度,依托当地深厚历史积淀的文化底蕴,浓郁的民风民俗传统,塑造出个性鲜明的农产品品牌,丰富品牌的文化内涵,扩大当地农产品的声誉和拓宽销售渠道,提高本地农产品的知名度和市场竞争能力。结合本地情况,提供独特的服务体验,讲述品牌故事,与消费者建立情感连接,增强品牌的认同感和忠诚度[8]。充分结合乡村的特色文化、自然资源和产业优势,打造出具有高度辨识度和吸引力的IP形象[9]。三是加快农产品商标注册。发挥商标具有辨别、质量标示、依法保护和广告等功能,鼓励支持农产品商标注册,因地制宜地开展地理标志注册工作,获得品牌名称及品牌标记的专用权,增强应对市场风险的能力。引导扶持种类相同、品质相近的各类农业经营主体加强协作,整合农产品品牌资源,统一注册、使用商标,统一包装、标识,打造农业区域品牌。鼓励有条件的特色农产品,开展地理标志农产品、世界文化遗产、证明商标等申报,形成一批产品优良、内涵独特的地方品牌。引导各类农业经营主体有意识将商标注册领域向本地优势产业、特色产品、服务行业延伸,大力提升农产品的知名度、附加值与市场竞争力。

3.5 构建市场服务体系

一是改造升级农产品批发市场。加快构建以产地批发市场为基础,以区域批发市场为中心的农产品批发市场体系。新建一批区域性大中型农产品批发市场,完善市场管理系统,增强市场服务功能,强化市场信息发布,实施农产品市场准入制,推行农产品分等分级规格包装上市,提高产品档次,树立品牌形象。二是拓宽流通渠道。大力发展连锁经营、物流配送和电子商务等现代新型流通业态,继续完善鲜活农产品运销“绿色通道”网络。引导多种经济组织、专业大户参与农产品流通,大力培育农民产销组织和农村经纪人队伍,发展代理批发商和经纪人事务所,加快建设立足本省、面向周边省市、辐射全国的农产品物流体系。积极参与“互联网+”战略,打开线上销售渠道[10]。加强优势农产品推介营销,利用“9•8”贸洽会、“6•18”项目成果交易会、“5•18”海交会、海峡两岸花博会、全国农博会等展会,展示我省“一村一品”的发展成果,树立“一村一品”新形象。三是完善信息服务网络。推进涉农信息资源整合与共享,引导农业龙头企业、农民专业合作社、种养大户、农家店及中介组织等进驻电子商务平台,逐步形成覆盖省的农业综合信息网络。鼓励支持“农产品进城”,推广网上营销。发展农业电子商务,及时发布农产品供求信息,开展网上采购、销售、配送等服务,促进产销衔接,开展农产品质量安全可追溯管理,推动农产品贸易,改造提升传统农村市场服务业,探索发展农产品实体批发市场、营销渠道与网络电子商城同步建设、相辅相成的新路子。

-

表 1 2023年福建省级专业村主导产业总产值

产业 产值(亿元) 占比(%) 水产 124.8 25.9 茶叶 78.8 16.4 水果 76.8 15.9 林竹 41.3 8.6 蔬菜 38.9 8.1 食用菌 29.5 6.1 粮油 15.9 3.3 禽畜 12.4 2.6 表 2 福建省第十二批新增“一村一品”示范村镇名单

村镇名 特色产业 村镇名 特色产业 福州市连江县筱埕镇 海带 漳州市漳浦县佛昙镇东坂村 河豚 福州市闽清县塔庄镇茶口村 粉干 莆田市仙游县龙华镇金溪村 乌龙茶 厦门市海沧区东孚街道过坂社区 花卉 南平市武夷山市星村镇桐木村 红茶 泉州市安溪县祥华乡 乌龙茶 龙岩市连城县朋口镇朋东村 兰花 泉州市永春县达埔镇汉口村 蔑香 宁德市福安市穆阳镇苏堤村 线面 三明市尤溪县台溪乡 茶 平潭综合实验区君山镇砂美村 鲍鱼 表 3 2023年福建省级专业村区域内培育经营主体数量

经营主体 数量 增长(%) 农业企业 9231 9.0 合作社 3796 4.4 家庭农场 5450 5.0 合计 18500 6.9 -

[1] 曾增河. 漳州市发展“一村一品”的实践与探索[J]. 现代农业科技,2022(2):211−214. doi: 10.3969/j.issn.1007-5739.2022.02.067 [2] 福建省农业农村厅. 将乐:让土特产成为富民大产业[EB/OL]. (2024−11−04). http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/gzdt/qsnyxxlb/sm_787/202411/t20241104_6557646.htm. [3] 福建省农业农村厅. 漳浦:撬动特色优势,擦亮“浦字号”名片[EB/OL]. (2024−10−29). http://nynct.fujian.gov.cn/ztzl/fsfsfnyp/202410/t20241029_6555406.htm. [4] 农业农村部. 农业农村部关于公布第十二批全国“一村一品”示范村镇及2022年全国乡村特色产业产值超十亿元镇和超亿元村名单的通知. [EB/OL]. (2023−03−07). https://www.moa.gov.cn/govpublic/XZQYJ/202303/t20230314_6423028.htm. [5] 毛黄鹤. 福建省“一村一品”发展对策研究[D]. 福州:福建农林大学,2013. [6] 农业农村部. 农业农村部关于印发《全国乡村产业发展规划(2020—2025年)》的通知[EB/OL]. (2020−10−20). www.moa.gov.cn/nybgb/2020/202008/202010/t20201020_6354670.htm. [7] 刘昌龙. 浙江安吉县“一村一品”发展实践及其对新疆兵团“一连一品”建设的启示[J]. 中国农垦,2024(5):46−49. doi: 10.3969/j.issn.0529-6382.2024.05.019 [8] 罗美丽,梁龙,梁静茹,等. 基于钻石模型的民族地区一村一品高质量发展优化路径——以盘州市七官营村茶产业为例[J]. 农业与技术,2024,44(17):156−160. [9] 刘梦丽,谢煜璇,卢国明,等. “一村一品”背景下IP形象设计与应用研究[J]. 鞋类工艺与设计,2024,4(20):38−40. doi: 10.3969/j.issn.2096-3793.2024-20-013 [10] 葛良汉. “一村一品”示范村茶叶现状和可持续发展路径[J]. 基层农技推广,2024,12(10):122−126.

下载:

下载: