Analysis on the Research Status and Research Hotspots of Rural Landscape Under the Background of Rapid UrbanizationVisualization Research Based on CiteSpace

-

摘要:目的/意义

在快速城镇化的背景下,乡村景观面临着急剧变化与挑战,通过综述乡村景观现状及其变化的相关研究,旨在为促进乡村的可持续发展及生态文化的保护提供理论支撑。

方法/过程基于CNKI和科学网络数据库的相关文献,使用CiteSpace软件对2010—2024年快速城镇化视角下的乡村景观研究进行可视化分析,探讨该领域的研究重点与趋势。

结果/结论研究表明,国际对乡村景观的关注度显著高于国内,主要研究方向涵盖生态系统服务、土地利用变化和城市扩张等;而国内研究侧重乡村景观演变、生态安全和文化传承的研究。尽管两者均展现出独立研究趋势,但国际研究更为多元化且跨学科合作紧密。未来应加强乡村景观和生态系统服务综合评价,深化文化遗产保护与可持续发展合作研究,促进跨学科合作和政策指导,推动乡村振兴目标的实现。

Abstract:Objective/MeaningIn the context of rapid urbanization, the rural landscapes are facing rapid changes and challenges. By reviewing the related research on the current situation of rural landscape and its changes, it aimed to provide theoretical support for promoting the sustainable development of rural areas and the protection of ecological culture.

Methods/ProceduresBased on the relevant literature from CNKI and the scientific network databases, CiteSpace software was used to visually analyze the rural landscape research from the perspective of rapid urbanization from 2010 to 2024, and then the research focus and trend in this field were explored.

Results/ConclusionsThe results showed that the international attention to rural landscapes was significantly higher than that in China, with the main research direction covering the ecosystem services, land use change, and urban expansion. The domestic research focused on the evolution of rural landscapes, ecological security, and cultural heritage. Although both of them showed the independent research trend, the international research was more diversified and the interdisciplinary collaboration was closer. In the future, it was necessary to strengthen the comprehensive evaluation of rural landscapes and ecosystem services, deepen the cooperative research on cultural heritage protection and sustainable development, promote the interdisciplinary cooperation and policy guidance, and advance the achievement of rural revitalization goals.

-

Keywords:

- rapid urbanization /

- rural landscape /

- CiteSpace /

- visualization

-

快速城镇化作为现代社会发展的显著特征,深刻影响了乡村景观的形态与结构[1]。乡村景观是指在乡村区域内,由自然环境与人类文化相互作用形成的独特空间形态,包括农田、林地、水系等自然要素,以及人类居住空间和聚落形态,体现了地方特色与历史文化的交融[2]。然而,随着城市扩展加速,乡村地区面临土地利用不当、生态环境退化和人文价值流失等严峻挑战。在这一过程中,农地开发、基础设施建设及人口迁移等因素导致乡村生态系统失衡,威胁到其多样性与本土性,尤其在中国,城镇化加剧了城乡发展不平衡,乡村地区遭遇了土地退化和传统文化流失[3]。尽管如此,合理的城镇化规划与管理仍可为乡村振兴提供潜在机遇,通过基础设施建设和资源整合等措施,促进乡村经济的多样化与可持续发展[4]。因此,深入研究快速城镇化与乡村振兴之间的耦合协调关系,尤其是其对乡村景观的多维度影响,已成为当前学术界与政策制定者亟需关注的重要课题。

近年来,学术界对快速城镇化背景下的乡村景观研究逐渐增多,涵盖地理学、生态学、社会学等多个学科的交叉视角[5−6]。已有研究主要集中于乡村景观的演变过程[7]、格局变化[8]、景观设计与保护[9−10]等核心问题,并借助遥感、GIS等先进技术手段开展可视化分析[11],以帮助学者深入理解乡村景观的动态变化。然而,尽管该领域的研究不断丰富,关于快速城镇化背景下乡村景观的系统性综述研究仍显不足,缺乏对乡村景观多维度影响的综合性研究分析。基于此,本文运用CiteSpace软件对2010—2024年期间中国知网(CNKI)和Web of Science核心集数据库的相关文献进行可视化分析,旨在揭示快速城镇化背景下乡村景观研究的现状与热点。具体将从年度发文量、作者及机构合作关联性、关键词网络分析、时间线图谱分析等多个维度进行探讨,以期明确当前研究的趋势与空白,为未来的研究指明方向,并为乡村振兴战略的实施提供理论支持与参考依据。

1. 研究方法与数据处理

1.1 数据来源

本研究中的中文文献使用中国知网(CNKI)数据库,鉴于学术概念上的相似性,本文以“快速城镇化”“城镇化”“城市化”“农村景观”“乡村景观”为主题进行组合检索(如主题为“快速城镇化”和“乡村景观”),检索时间段为2010—2024年,文献类型为期刊,包括SCI来源期刊、EI来源期刊、北大核心来源期刊、CSSCI来源期刊和CSCD来源期刊,经过人工筛选,最终取得有效文献153篇作为综述分析的数据集。外文研究数据来源于WOS核心数据库,文献检索方式为“TS=(Rapid urbanization) AND TS=(village or rural landscape)”,检索时间段为2010—2024年,语言为英语,文献类型为article,文献信息为全记录与引用的参考文献,通过人工筛选学科类型及研究方向,最终得到有效文献428篇。

1.2 研究方法

本研究采用CiteSpace 6.3 R6版本作为分析工具,对收集的153篇中文文献和428篇外文文献进行定量分析,旨在揭示快速城镇化背景下乡村景观研究的进展与趋势。首先,将数据转化为可视化形式,重点关注“作者”“机构”和“关键词”等关键信息,以构建知识图谱。在知识图谱中,节点的大小与文献的引用频次呈正相关,频次较高的节点半径相对较大,从而有效反映出该领域的研究重点和发展动态,为后续研究提供重要依据。

2. 计量可视化分析

2.1 国内外文献发文量分析

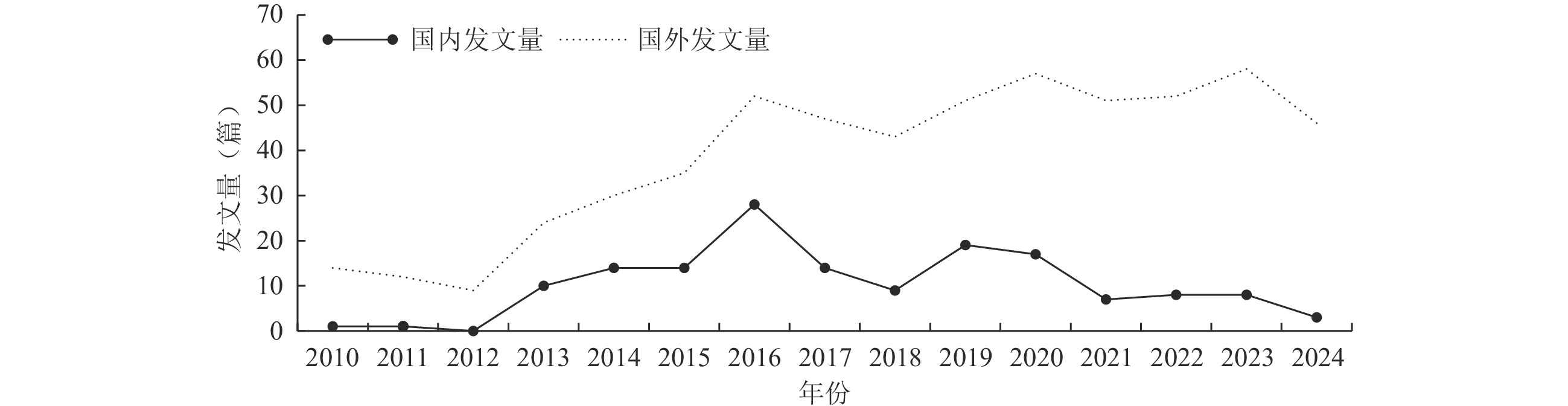

通过对CNKI与WOS数据库中2010—2024年间相关文献的统计分析(图1),显示该领域国内外研究呈现不同发展趋势。国内研究在2012年之前关注较少,2012—2020年间发文量快速增长,但近4年有所下降,表明当前研究仍处探索积累阶段。相比之下,国外研究起步较早,发文量总体呈持续上升态势,且长期保持较高关注度,反映出国际学术界对城市扩张影响下乡村景观问题的重视。整体来看,国内外研究在发展节奏、重点领域及驱动因素上存在显著差异。

2.2 作者合作网络分析

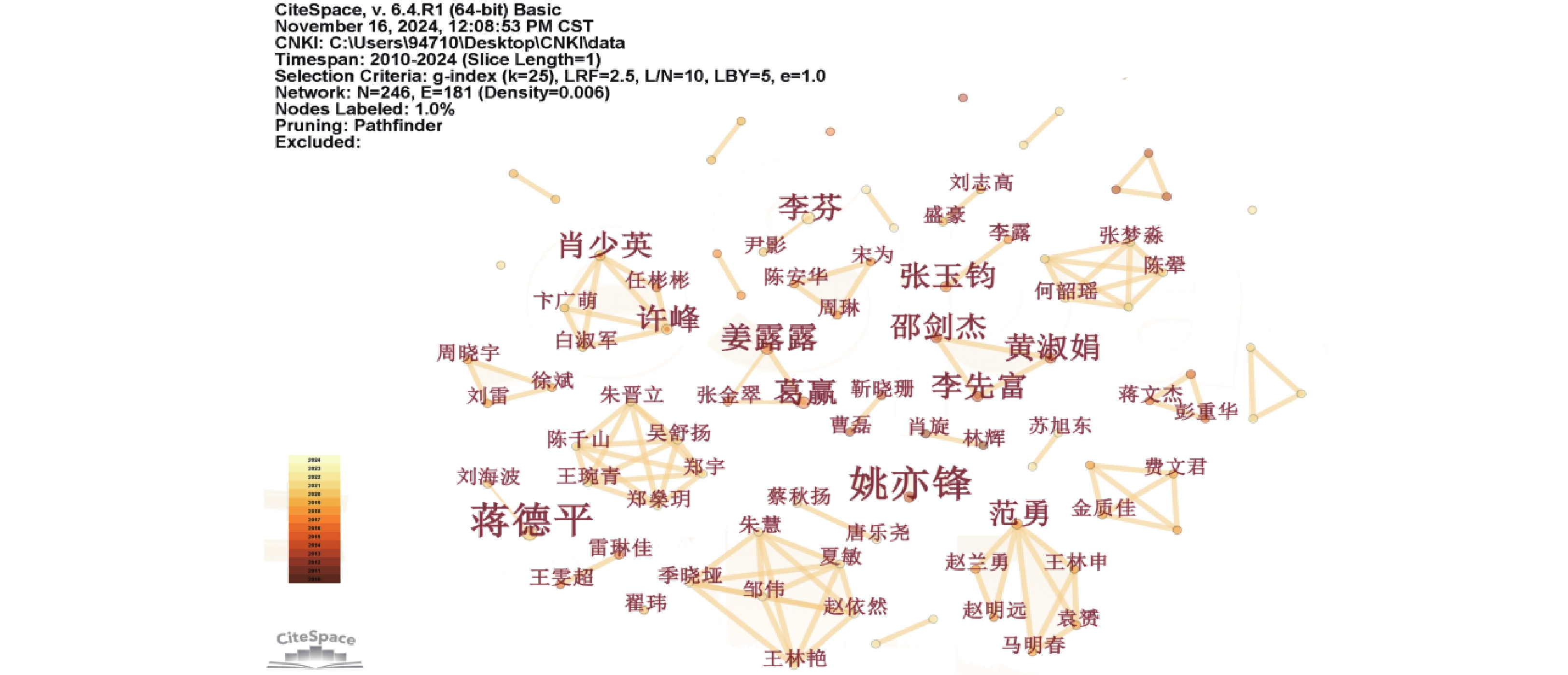

基于CiteSpace生成的作者合作网络图谱显示(图2),中文文献中发文量较多的学者包括南京师范大学的姚亦锋和江苏建筑职业技术学院的蒋德平(均为3篇),其次是肖少英、李芬、邵剑杰、李先富、许峰等10位学者,各发表2篇。图谱分析表明,研究领域内共包含246个节点和181条连线,网络密度为0.006,反映出作者间合作关系较弱,多以独立研究为主,尚未形成稳固的学术合作群体。

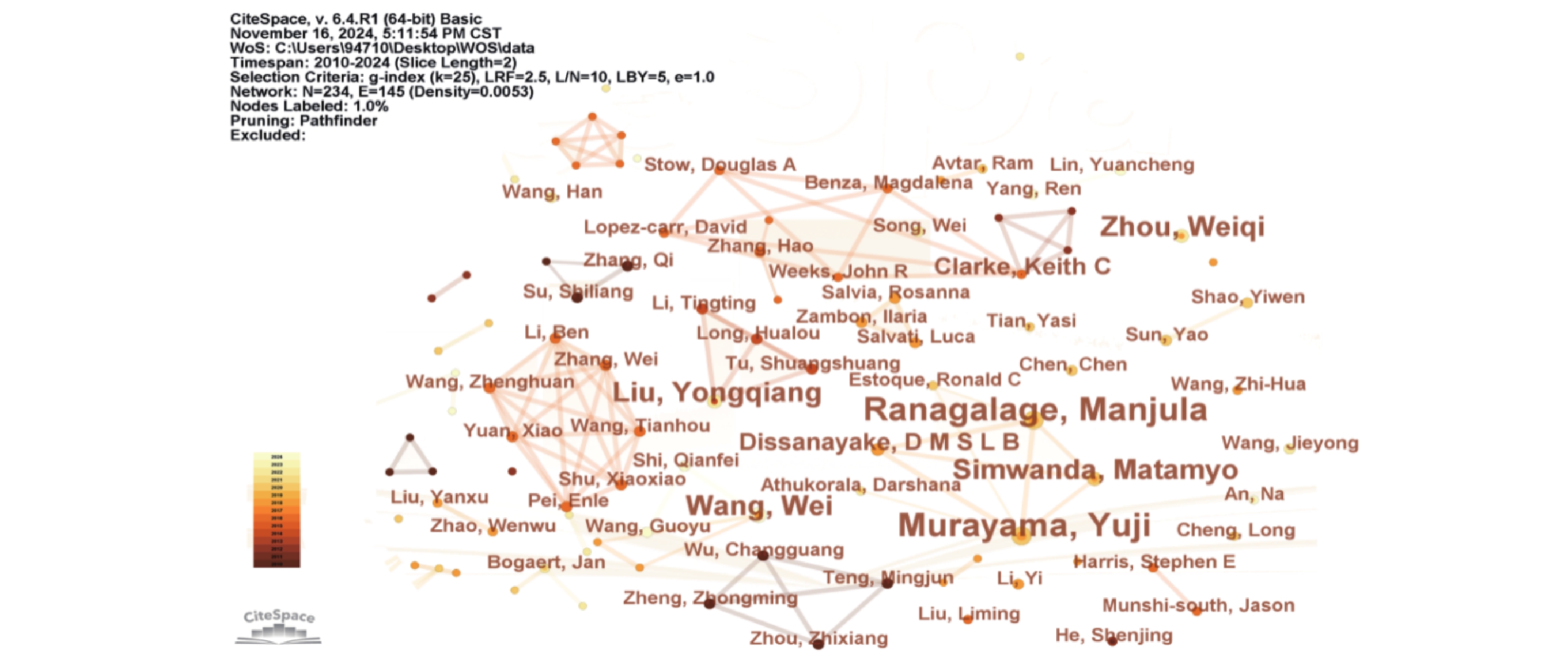

国际学者与国内学者合作情况相似,均表现出独立研究方向(图3)。分析表明,国际文献的作者网络包含234个节点和145条连线,网络密度为0.0053,表明研究者间的协作程度较低。其中拉贾拉塔大学的Ranagalage Manjula、筑波大学的Murayama Yuji发文量各6篇,中国科学院地理科学与资源研究所的Liu Yongqiang与Zhou Weiqi、铜带大学的Simwanda Matamyo、城市大学的Wang Wei这4位学者的发文量均为4篇。

分析国内发文量较高的作者研究热点:姚亦锋等[12−13]探讨了中国乡村审美空间的形成及其与地理景观的关系,分析了传统人文理念在现代城市化进程中的变迁,提出乡村文化复兴与生态文明建设的重要路径。张慧等[14]通过GIS技术分析了太行山区675个传统村落的时空分布与演变特征,为传统村落的保护和发展提供了新视角。徐姗等[15]分析了北京乡村景观风貌特征,指出当前面临的丧失与城镇化问题,并通过文献、问卷与访谈方法总结了传统乡村景观类型。

分析国际发文量较高的作者研究热点显示:Dissanayake等[16]探讨城市表面特征和社会经济变量对地表温度空间变化的影响,分析了城市与乡村之间的温度差异,为应对城市热岛和改善乡村环境提供了可行建议;Chen等[17]分析土地利用转型对生产—生活—生态空间的综合生态环境影响,发现生态空间缩减与生态环境质量下降、景观生态风险增加之间的负相关关系。国内外学者在乡村景观研究中均关注城乡互动与生态环境变化,但国内研究更多聚焦于乡村空间本身及其使用者的评价,而国外文献则更倾向于跨学科的方法,将人文地理、城乡规划与生态学相结合,从人地关系协调的视角出发,构建了相对系统化的研究框架。

2.3 发文机构合作网络分析

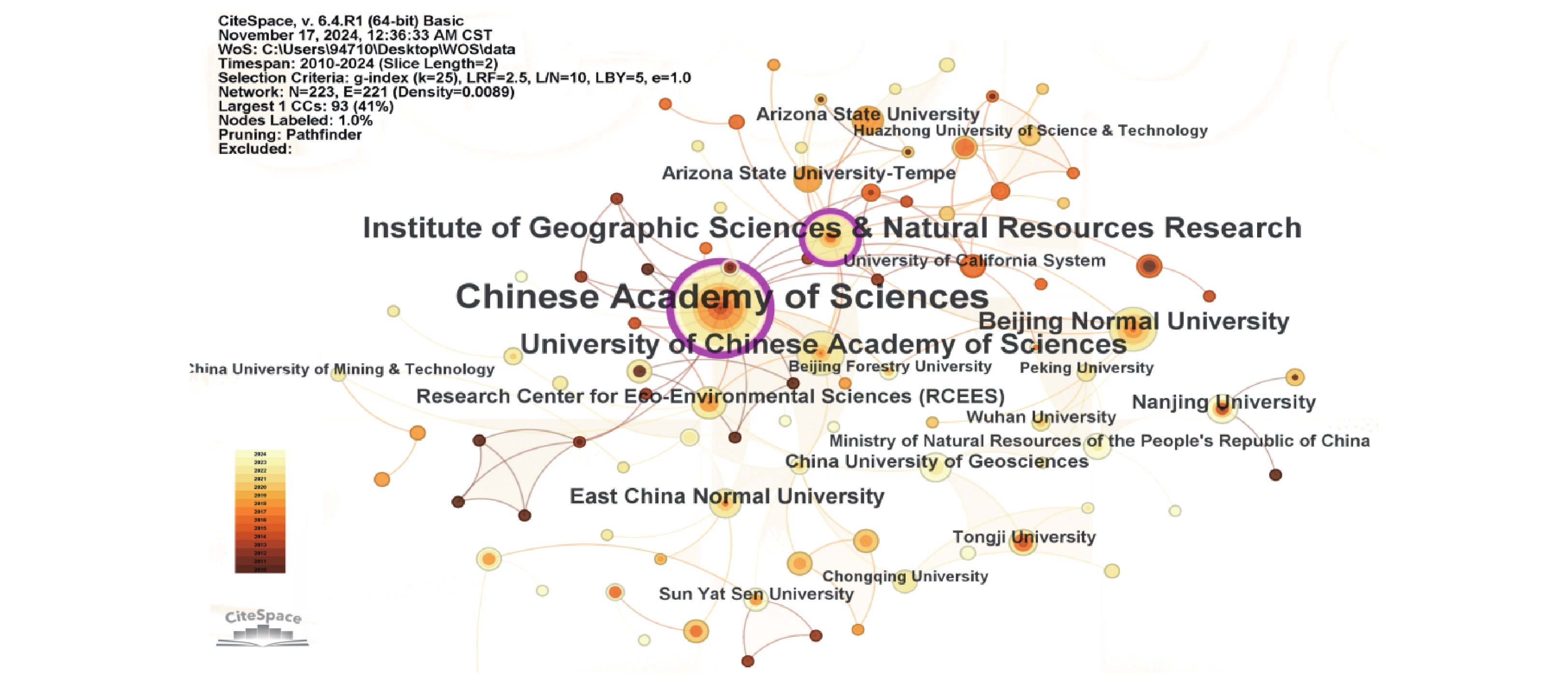

国内外关于乡村景观研究的机构合作分析显示,国内研究主要集中在河北工业大学建筑与艺术设计学院、同济大学建筑与城市规划学院、重庆大学建筑城规学院等高校和研究机构(图4),这些机构的研究多关注乡村景观演变、保护与振兴策略等领域。从合作网络来看,国内机构间合作较为分散,网络密度仅为0.0042,表现出一定程度的独立性,尚未形成系统化的机构协作体系。相比之下,国外研究以Chinese Academy of Sciences、Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research、Beijing Normal University、East China Normal University等机构为主导(图5),这些机构在生态学、地理学及城乡规划领域具有较强的研究优势。其中,Chinese Acad Sci的发文量居首,研究内容涵盖城乡互动、乡村生态变化及生态系统服务评估等热点问题,从合作网络看,国际机构之间的合作关系相对紧密,合作网络密度达到0.0089,说明其研究集群性较强,与跨学科交叉研究相契合。

3. 主要研究领域

3.1 研究热点分析

通过统计国内外文献中关键词的出现频率和中心性,可以识别出研究热点和趋势。基于CiteSpace的路径网络算法和关键词网络图(图6),分析结果表明,中文文献图谱中包含216个节点和458条连线,网络密度为0.0197。在该图谱中,“乡村景观”是最为突出的节点,中心性达到0.93,出现频率为54次;紧随其后的是“城镇化”,其中心性为0.42,出现频率为25次。其他如“城市化”“乡村”“美丽乡村”“景观设计”等关键词的中心性均超过0.1。这表明,自2010年以来,快速城镇化背景下的乡村景观研究热点主要集中在美丽乡村、景观设计、景观格局、景观保护及乡土景观等主题上。

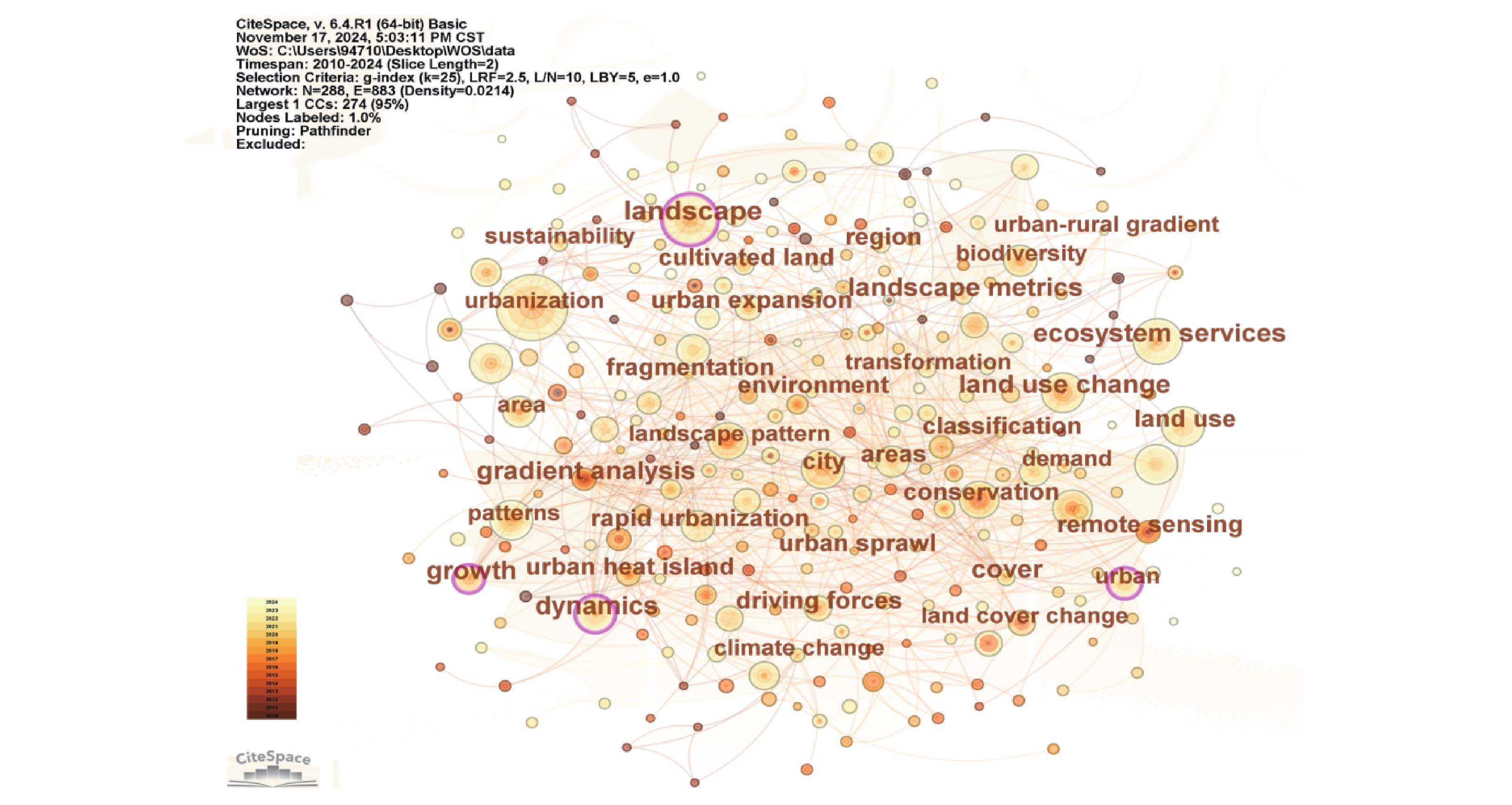

对外文文献关键词的频数、中心度及共现网络分析(图7)显示,共有288个节点和883条连接线,网络密度为0.0214。由于文献数量庞大且跨学科,高频关键词间的词频差异不显著,影响了共现图谱的清晰度。分析结果表明,“landscape”是最重要的节点,中心度为0.16,频次为67,其次为“dynamics”,中心度为0.12,频次为44。其他重要节点包括“growth”“cover”“rapid urbanization”“ecosystem services”“fragmentation”“land use change”,中心度均在0.08以上。国际研究多关注城乡互动、景观格局变化及生态环境保护,尤其是在应对快速城市化挑战时,探讨有效规划与管理策略以维护乡村景观的多样性与功能性,促进可持续发展与乡村振兴。

3.2 关键词突现分析

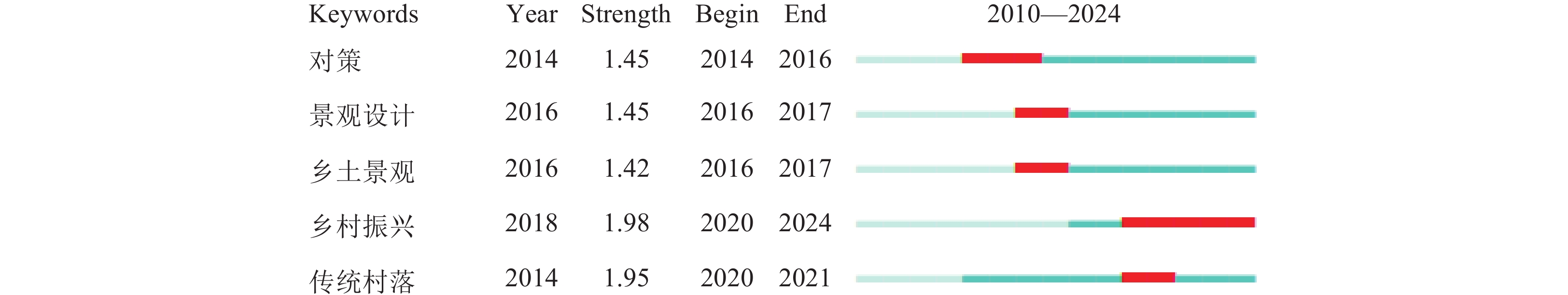

通过对关键词突现及其时间节点的分析,可以揭示该领域研究热点的演变过程。在中文文献中(图8),自2014—2016年,“对策”关键词的突现反映了对乡村景观保护与发展策略的关注,随之而来的“景观设计”和“乡土景观”则表明了对提升乡村地区景观质量和文化认同的重视。进入2020—2024年,伴随乡村振兴战略的实施,“乡村振兴”成为核心议题,同时“传统村落”的研究也凸显了对地方文化遗产的保护。

在英文文献中(图9),2010—2017年,“ecology”的突出表现显示了生态学视角在乡村景观研究中的重要性,而“expansion”一词反映了城乡扩张对乡村景观的影响。至2020年后,“evolution”和“transition”的出现标志着学者们对乡村景观演变及转型机制的深入探讨,同时“rural settlement”的研究逐渐增多,彰显了对乡村定居模式及可持续发展的新关注。这些突现关键词不仅揭示了研究主题的动态变化,也反映了政策导向与社会需求对学术关注点的深刻影响,为今后的研究提供了重要的理论基础和实践指导。

4. 国内外研究现状差异

4.1 国内研究现状分析

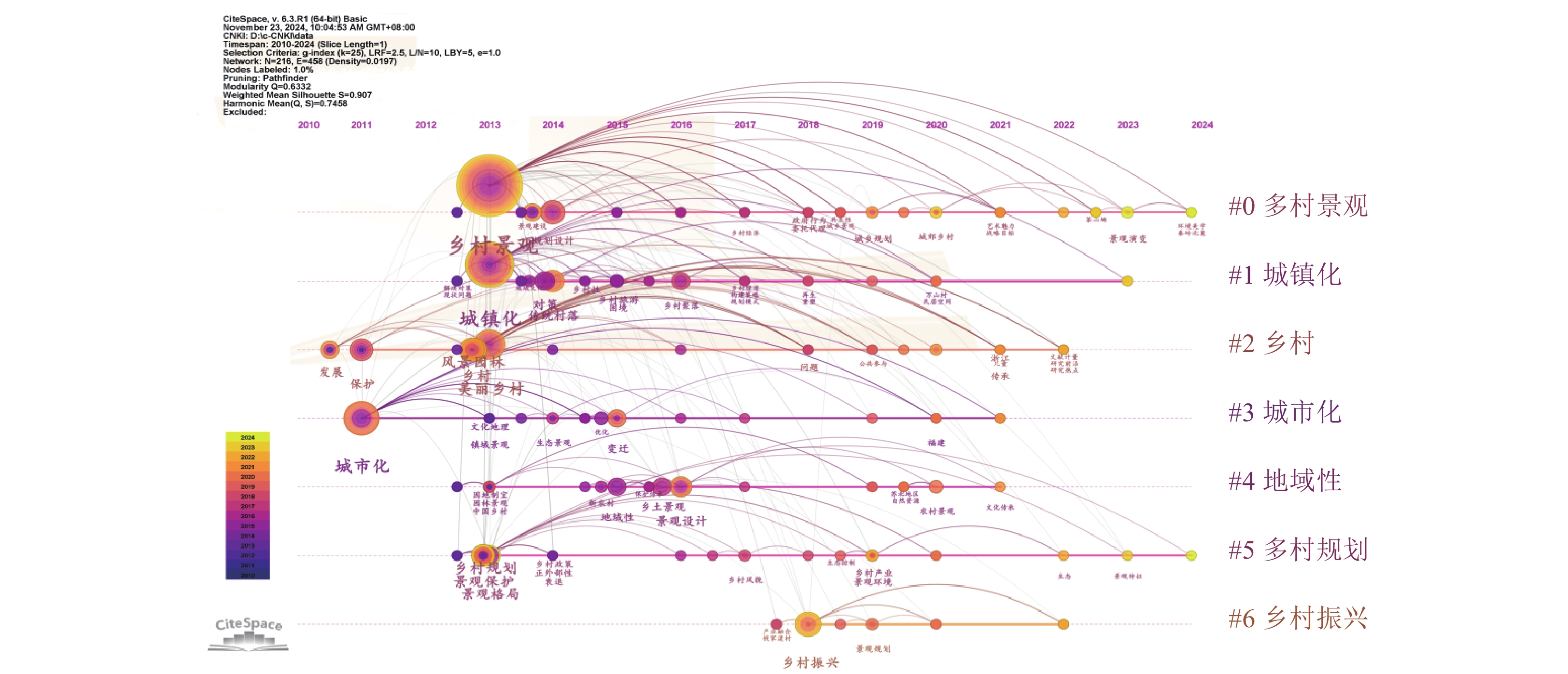

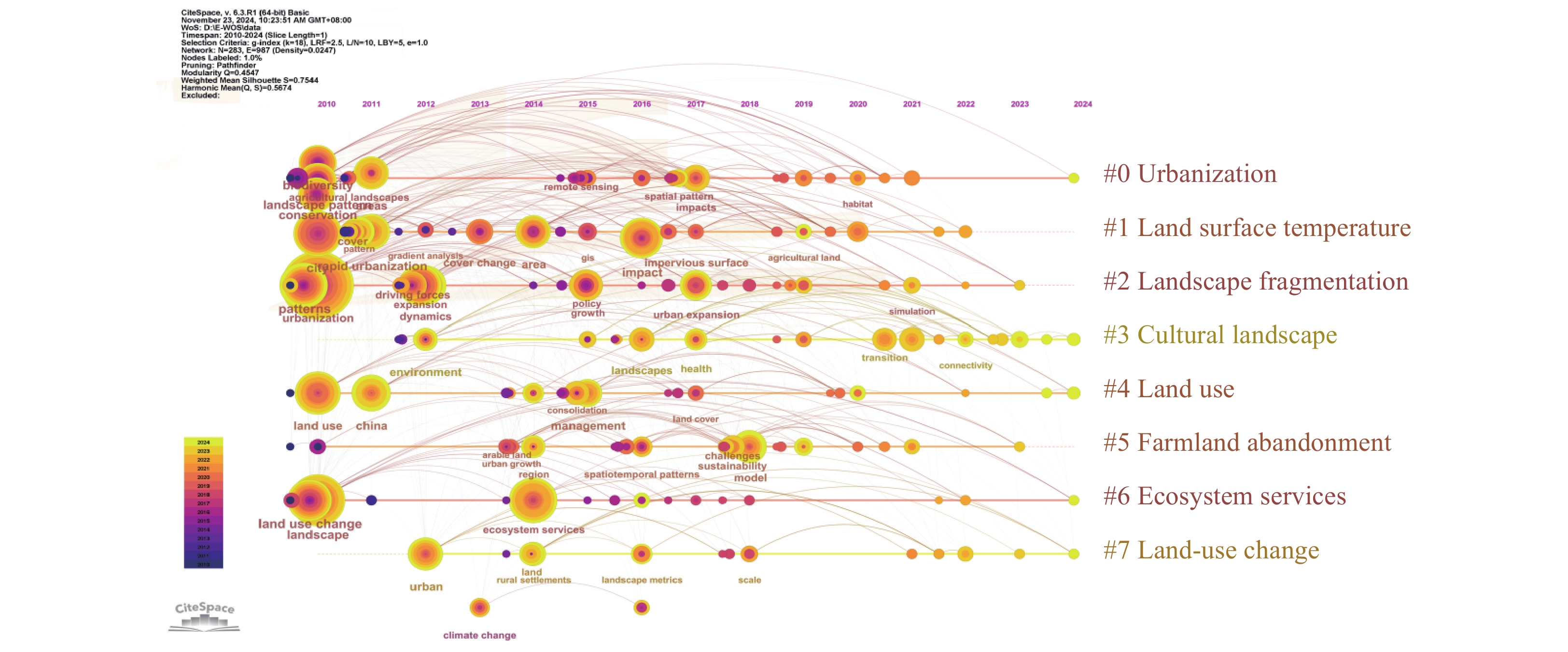

关键词聚类图谱有效揭示了研究领域的多元化关注点,为分析我国快速城镇化背景下乡村景观研究的关键词共现关系提供了依据。利用CiteSpace进行关键词共现分析后,构建了该领域的关键词聚类图谱(图10),其Q值为0.6158,S值为0.8999,表明聚类具有显著性与高效性。通过对高频关键词中介中心度的辨识,识别出7个主要聚类,按规模依次为:#0乡村景观、#1城镇化、#2乡村、#3城市化、#4乡村规划、#5地域性及#6乡村振兴。进一步绘制的时间线视图(图11)展示了研究主题的演变趋势,自2013年起,研究热潮开始兴起,而早在2011年已有城市化相关研究。2013年的热点集中于快速城镇化背景下的乡村景观研究,包括美丽乡村、乡村规划、景观格局及景观保护等领域。2014—2016年,研究重心逐渐转向传统村落,同时涉及地域性、乡土景观及乡村聚落的研究。自2018年起,乡村振兴相关研究成为新趋势,党的十九大报告明确提出乡村振兴战略,强调该战略是全面建设社会主义现代化国家的重要任务,也是新时代“三农”工作的核心[18],推动了学术研究向城乡规划与景观规划领域的集中转向。通过分析各聚类的子类研究及其关键词频次与中心度,归纳出该研究领域的三大热点主题。

4.1.1 乡村景观的演变与影响因素

在快速城镇化背景下,乡村景观的演变及其影响因素已成为重要的研究议题。现有研究主要探讨城市化对传统乡村景观构成与特征的影响,同时分析生态环境变化(如生物多样性、土壤与水资源)并提出相应的生态保护策略。部分研究揭示了城镇化如何驱动乡村聚落景观风貌的变化[7]以及乡村收缩对景观价值的影响[3]。此外,当前研究不仅关注乡村景观格局的动态变化,更重视社会经济、文化和生态等多维度驱动因素如何共同作用于乡村景观演变过程。然而,国内研究在理论框架的构建和驱动机制的精细化探讨方面仍显不足。未来研究需进一步结合区域实际和多源数据,从系统性视角揭示乡村景观演变的复杂性及其长期影响。

4.1.2 乡村生态安全与景观保护

在快速城镇化过程中,乡村生态环境面临显著挑战,研究主要集中于城市化对乡村生物多样性、土壤和水资源的影响,并提出相应的生态保护策略。有效构建乡村景观保护机制也是学术界的重要议题。例如,有研究建议通过生态保护与特色旅游来应对生态破坏和景观散失[19],也有学者强调通过多元参与机制保护和利用传统村落以实现乡村振兴[20]。尽管如此,目前对于景观生态功能的动态监测和保护措施的政策适配性仍缺乏系统性评估。未来研究应在定量化分析的基础上,进一步整合生态学与规划学理论,通过构建多尺度、多主体参与的乡村景观保护模式,提升乡村景观的生态安全性和可持续性。

4.1.3 乡村文化传承与治理

在乡村景观设计中,对地域文化的保护与传承愈发重要,需要避免乡村文化景观的同质化现象,强调文化与景观的有机融合。有研究指出,通过增强地方文化独特性和实施差异化保护策略,能有效应对乡村治理中的制度挑战与文化脆弱性[21−22]。然而,当前在文化景观与治理体系结合的深度和广度仍待提升,对不同区域乡村在文化特征、治理结构及社会生态系统方面的差异性也缺乏充分关注。未来应加强对地域性文化资源的系统梳理,构建以文化为核心的乡村治理体系,并从多元主体协作的视角出发,推动乡村文化景观保护与乡村治理的融合发展,以实现乡村振兴目标。

4.2 国际研究现状分析

通过对国际关键词的聚类分析,识别出7个主要聚类,分别为#0城市化、#1地表温度、#2景观破碎化、#3文化景观、#4土地利用、#5弃耕地、#6生态系统服务、#7土地利用变化(图12),该图谱的Q值为0.4547,S值为0.7544,表明聚类具有显著性与高效性。进一步构建时间线视图(图13)可知,2010年,国际研究重点关注城市化背景下的乡村土地利用、景观格局和生物多样性,探讨城市化扩张对乡村地区的深远影响。2012年,研究转向城市扩张对乡村环境变化的影响,强调乡村生态系统的脆弱性。2014—2018年,学者们关注乡村生态系统服务的可持续性及相关政策,提出多种应对策略以促进生态恢复与可持续管理。自2020年以来,研究重心移向乡村发展模式的转变,探讨在全球化与城市化背景下实现乡村可持续发展的路径。这一演变反映了学术界对乡村景观研究的深入理解与应对策略的动态调整,同时也揭示了政策导向对研究主题变化的重要影响。总体而言,国际研究提供了更为广泛的视角及方法,为乡村振兴与可持续发展提供了理论支持和实践指导。根据各聚类和各关键词的详细信息,将国际领域研究热点归为以下3类。

4.2.1 城市化进程与乡村生态变化

城市化对乡村生态系统及其景观特征产生重大影响,导致土地利用变化、环境碎片化和生物多样性减少。现有研究主要关注城市化对乡村环境质量和生态平衡的影响,分析其带来的负面效应及对乡村可持续发展的挑战,也有研究探讨了政策与管理措施在缓解这些影响中的有效性。部分研究揭示了城市化背景下人类活动与生态动态之间的复杂关系[23],并评估了土地利用变化对乡村生态系统服务的综合影响[24]。未来研究需更细致地探讨不同城市化模式对乡村生态系统的具体影响,以制定更具针对性的政策与规划。然而,目前研究多集中于城市化对乡村生态的单向影响,对城乡互动机制下的生态反馈作用关注不足,不同城市化模式对乡村生态系统的具体影响也缺乏横向比较。未来研究需进一步探讨城乡生态耦合关系,构建更加全面的生态变化评估框架,为政策制定提供科学依据。

4.2.2 生态系统服务评估与乡村可持续性

乡村生态系统服务的评估在促进乡村可持续发展中发挥着关键作用。国际研究多关注生态系统提供的多种服务,如水源涵养、土壤保护及气候调节,探讨如何通过科学管理与政策干预优化这些服务,从而增强乡村的生态价值与经济活力。有研究表明,土地利用变化对环境质量及生态系统服务产生深远影响[25],Wang Jiayi等[26]提出综合框架方法,从权衡与协同视角分析生态系统服务与乡村景观功能之间的动态关系,为差异化管理和区域可持续发展提供理论支持与实践参考。未来研究应进一步探索生态系统服务与乡村发展之间的互动关系,以实现更高水平的可持续发展。然而,目前研究在量化评估和长期实证数据上存在不足,不同乡村发展模式下生态系统服务的差异性研究也有待加强。未来应结合生态、社会和经济因素构建综合评估模型,为乡村可持续发展提供更具操作性的指导。

4.2.3 乡村文化遗产保护与可持续发展

乡村文化遗产的保护与可持续发展存在直接相关关系。国际研究主要聚焦于乡村文化和历史景观的综合性保护战略,以维护与传承地方文化及历史景观,并鼓励居民积极参与文化遗产的保护和管理。一些研究提出基于“空间基因”的量化继承系统模型,分析传统村落形态特征的差异[27];还有学者则探索“文化—景观基因”理论,制定相应的保护与发展策略[28]。这些研究不仅强调文化遗产保护是对历史的尊重,更指出其在提升地方经济活力中的重要作用。然而,目前研究多关注静态保护,对动态适应性管理及与现代化发展的融合探讨不足。在全球化与城市化背景下,如何保持乡村文化独特性并满足现代化需求仍是挑战。此外,居民参与机制的研究较为简单,缺乏对多主体协作模式的深入探讨。未来需从文化保护与现代发展协同视角出发,探索动态化保护策略,加强多主体协作机制研究,以支持乡村文化遗产保护的可持续性。

5. 结论与展望

5.1 结论

本研究利用CiteSpace工具,对中国知网和WOS数据库中有关快速城镇化背景下乡村景观的核心文献进行了可视化分析,得出以下结论:(1)从发文数量来看,自2013年以来,国际对乡村景观研究的关注度显著提升,尤其是在生态学、城乡规划等领域的研究成果持续增多,发文量远超国内。国内的研究量虽在逐渐增加,但整体上仍处于平稳发展阶段,反映出乡村景观研究在中国尚未达到广泛关注的水平,亟需政策引导与资金支持以加强该领域的研究;(2)通过对作者和机构的共现网络分析发现,国内外学者均表现出独立研究的倾向,合作关系并不紧密,依然存在独立研究的趋势,未来在加强学术交流与合作方面仍有较大潜力与必要性;(3)关键词聚类分析结果显示,国内研究热点主要集中在“乡村景观演变”“生态安全”“文化传承”等方面,特别是乡村振兴战略实施后,相关研究迅速增加;而国际研究则涉及“土地利用变化”“生态系统服务”“城市扩张”等更广泛的主题,表现出更丰富的研究方向和方法;(4)时间线图谱的分析显示,国内外乡村景观研究在时间上经历了从关注个体村庄到整体区域规划的转变过程,逐渐形成以空间规划为核心,并融合风景园林学、心理学、地理学和建筑学等多学科知识的综合研究趋势。

5.2 展望

在快速城镇化背景下,乡村景观研究面临着日益复杂的挑战和广阔的发展前景。通过对国内外研究现状的分析,未来的研究应在以下几个方面进行深入探索,以进一步推动该领域的发展。

5.2.1 深化对乡村景观演变及其多维度影响的研究

目前,已有研究揭示了城市化进程对乡村景观形态、生态环境和社会文化的显著影响,但对其中的驱动机制和长期效应仍缺乏系统性探讨。未来研究应加强对多源数据的整合与动态监测,从系统性视角揭示乡村景观变化的复杂性及其长期影响,特别是关注不同城市化模式下乡村景观的异同,并探讨城乡互动中的生态反馈机制,以制定更加科学和可操作的保护与发展策略。

5.2.2 注重生态安全与景观保护

在快速城镇化过程中,乡村生态系统面临显著的压力和挑战。当前研究主要集中于生态保护策略的提出和评估,但对景观生态功能的动态监测和保护措施的政策适配性缺乏全面研究。未来应结合生态学与规划学理论,构建多尺度、多主体参与的乡村景观保护模式,提升乡村景观的生态安全性和可持续性,并进一步完善政策体系,确保保护措施的有效实施和长期效果。

5.2.3 促进乡村文化传承与治理的融合发展

在乡村景观设计中,应避免文化景观的同质化现象,注重地方文化与历史景观的有机融合。当前研究强调文化遗产的保护与利用,但对动态适应性管理及现代化发展的融合探讨不足。未来研究应从文化保护与现代发展协同视角出发,探索动态化保护策略,构建以文化为核心的乡村治理体系,强化多主体协作机制,以实现乡村文化景观的可持续保护和利用,促进乡村文化的复兴与创新。

5.2.4 加强国际的学术交流与合作

国内外在乡村景观研究上均表现出独立研究的倾向,合作关系尚不紧密。未来应通过建立更广泛的学术合作网络,共享研究成果和方法,借鉴国际先进经验,共同探讨快速城镇化背景下乡村景观的多维度影响,推动城乡协调发展与乡村可持续发展。

-

[1] 姚亦锋. 以生态景观构建乡村审美空间[J]. 生态学报,2014,34(23):7127−7136. [2] 刘黎明,李振鹏,张虹波. 试论我国乡村景观的特点及乡村景观规划的目标和内容[J]. 生态环境,2004(3):445−448. [3] 戴彦,彭莉,刘鹏. 乡村收缩背景下乡村景观价值衰减现象及机制研究——以重庆市大足区玉峰村为例[J]. 中国园林,2022,38(8):42−47. [4] 靳聪毅. 城镇化视角下的农村规划开发与农村经济发展研究[J]. 农业经济,2023(6):48−50. doi: 10.3969/j.issn.1001-6139.2023.06.017 [5] 杜春兰,林立揩. 基于产业融合的乡村景观变迁——以淘宝村为例[J]. 中国园林,2019,35(4):75−79. [6] 石亚灵,黄勇,黄晖,等. 历史村镇文化景观保护与变迁研究进展[J]. 中国园林,2018,34(5):124−128. doi: 10.3969/j.issn.1000-6664.2018.05.024 [7] 李伯华,周璐,窦银娣,等. 基于乡村多功能理论的少数民族传统聚落景观风貌演化特征及影响机制研究——以湖南怀化皇都村为例[J]. 地理科学,2022,42(8):1433−1445. [8] 丁金华,汪大庆. “三生”空间视角下苏南水网乡村景观生态风险评价——以石头潭片区为例[J]. 西北林学院学报,2024,39(2):265−273. doi: 10.3969/j.issn.1001-7461.2024.02.33 [9] 关伟锋,蔺宝钢. 儿童友好型城郊乡村景观研究[J]. 城市发展研究,2021,28(4):108−113. doi: 10.3969/j.issn.1006-3862.2021.04.019 [10] 陈慧灵,徐建斌,杨文越,等. 中国传统村落与贫困村的空间相关性及其影响因素[J]. 自然资源学报,2021,36(12):3156−3169. [11] 李若男,卢天宇,赵文静,等. 环巢湖地区乡村景观格局的动态变化[J]. 安徽农业大学学报,2021,48(3):467−473. [12] 姚亦锋. 中国乡村审美空间的形成[J]. 江苏社会科学,2018(2):232−237. [13] 姚亦锋. 江苏省地理景观与美丽乡村建构研究[J]. 人文地理,2015,30(4):108−115. [14] 张慧,蔡佳祺,肖少英,等. 太行山区传统村落时空分布及演变特征研究[J]. 城市规划,2020,44(8):90−97. [15] 徐姗,黄彪,刘晓明,等. 从感知到认知北京乡村景观风貌特征探析[J]. 风景园林,2013(4):73−80. doi: 10.3969/j.issn.1673-1530.2013.04.008 [16] DISSANAYAKE D, MORIMOTO T, MURAYAMA Y, et al. Impact of Urban Surface Characteristics and Socio-Economic Variables on the Spatial Variation of Land Surface Temperature in Lagos City, Nigeria[J]. Sustainability, 2019, 11(1): 16−19.

[17] CHEN Z, LIU Y, TU S. Comprehensive Eco-Environmental Effects Caused by Land Use Transition from the Perspective of Production–Living–Ecological Spaces in a Typical Region: A Case Study of the Guangxi Zhuang Autonomous Region, China[J]. Land,2022,11(12):19−20.

[18] 吴佩芬. 十九大以来我国乡村振兴战略研究综述[J]. 农业经济,2021(1):38−40. doi: 10.3969/j.issn.1001-6139.2021.01.013 [19] 黄桥明,姚成,杨福英,等. 城市化进程中乡村景观的变迁与保护——以闽西古村落芷溪村为例[J]. 台湾农业探索,2020(1):69−75. [20] 程叶青,胡守庚,杨忍,等. 面向乡村振兴的中国传统村落保护与利用:挑战与展望[J]. 自然资源学报,2024,39(8):1735−1759. [21] 段进,殷铭,陶岸君,等. “在地性”保护:特色村镇保护与改造的认知转向、实施路径和制度建议[J]. 城市规划学刊,2021(2):25−32. [22] 何艳冰,贾豫霖,周明晖,等. 不同类型传统村落文化景观脆弱性及其差异性分析——基于河南省微观调查数据[J]. 湖南师范大学自然科学学报,2022,45(2):65−73. doi: 10.7612/j.issn.1000-2537.2022.2.hnsfdx-zr202202008 [23] SALVATI L, DE Z E, SABBI A, et al. Land-cover changes and sustainable development in a rural cultural landscape of central Italy: classical trends and counter-intuitive results[J]. The International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 2017, 24(1): 27−36. doi: 10.1080/13504509.2016.1193778

[24] CAI P, ZHANG X, XING J L Y. Evaluation of spatial form of rural ecological landscape and vulnerability of water ecological environment based on analytic hierarchy process[J]. open geosciences, 2023, 15(1): 10−13.

[25] VATITSI K, IOANNIDOU N, MIRLI A, et al. LULC Change Effects on Environmental Quality and Ecosystem Services Using EO Data in Two Rural River Basins in Thrace, Greece[J]. Land, 2023, 12(6): 22−25.

[26] WANG J, CAO Y, FANG X, et al. Identification of the trade-offs/synergies between rural landscape services in a spatially explicit way for sustainable rural development[J]. Journal of environmental management, 2021, 300: 113706. doi: 10.1016/j.jenvman.2021.113706

[27] NIE Z, LI N, PAN W, et al. Quantitative Research on the Form of Traditional Villages Based on the Space Gene—A Case Study of Shibadong Village in Western Hunan, China[J]. Sustainability, 2022, 14(14): 12−16.

[28] LI G, CHEN B, ZHU J, et al. Traditional Village research based on culture-landscape genes: a Case of Tujia traditional villages in Shizhu, Chongqing, China[J]. Asian Architecture and Building Engineering, 2024, 23(1): 325−343.

下载:

下载: